Salut à toute la communauté Hive 👋,

Dans le cadre du cours « Blockchains publiques et privées » dispensé par le professeur @sorin.cristescu au master MFCA de l’Université de Lille, chaque étudiant doit répondre à deux questions personnalisées en publiant ses réflexions sur la blockchain Hive.

L’objectif de cet exercice est double :

apprendre à interagir de manière critique avec des outils d’intelligence artificielle comme ChatGPT,

et approfondir notre compréhension des technologies blockchain dans un contexte de professionnalisation marqué par l’entrée en vigueur du règlement européen MiCA.

Chaque poste se présenter comme suit :

la question posée,

la réponse générée par ChatGPT,

une analyse critique personnelle permettant d’évaluer la pertinence de la réponse et d’y apporter une valeur ajoutée humaine.

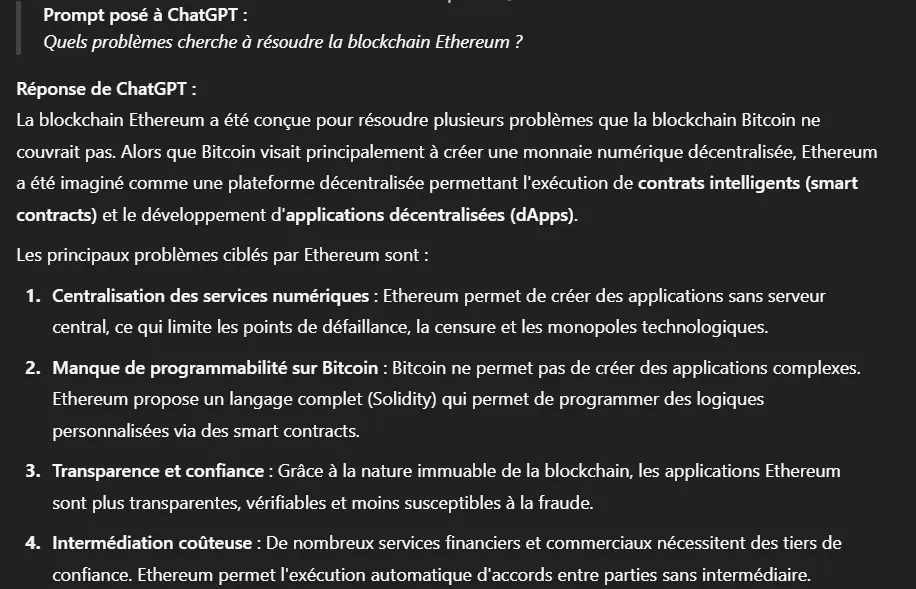

Notre premier post est consacré à Ethereum, une blockchain pionnière qui se distingue par l’introduction des smart contracts et l’ambition de construire un Web plus décentralisé et équitable. Mais derrière cette ambition, quels sont les problèmes concrets qu’Ethereum cherche réellement à résoudre ? Et plus important encore : le fait-elle efficacement ?

Analyse critique personnelle

L’analyse proposée par ChatGPT présente une synthèse claire des problèmes que la blockchain Ethereum cherche à résoudre. Toutefois, pour en faire une véritable évaluation critique, il convient d’aller au-delà de l’énumération technique et d’examiner les fondements idéologiques, les limites actuelles et les perspectives d’évolution de ce protocole.

Tout d’abord, Ethereum s’inscrit dans une logique de désintermédiation radicale, fondée sur la défiance envers les institutions centralisées. En remplaçant les tiers de confiance par des lignes de code exécutées automatiquement (les smart contracts), Ethereum ambitionne de créer une nouvelle architecture de confiance décentralisée (Buterin, 2014). Cette ambition n’est pas purement technique ; elle repose sur une vision politique du web, que certains qualifient de Web3, où les utilisateurs reprennent le contrôle de leurs données, de leurs actifs, voire de leur identité numérique. En ce sens, Ethereum est à la fois une innovation informatique et une utopie sociotechnique.

Mais cette promesse rencontre plusieurs obstacles. Le premier est d’ordre technique. Bien que la blockchain permette une transparence et une immuabilité totales, ces caractéristiques deviennent des limites dès lors que des erreurs de code se glissent dans un smart contract. L’affaire du DAO en 2016, qui a entraîné le vol de 3,6 millions d’ETH, en est l’exemple le plus célèbre. Pour y remédier, la communauté Ethereum a dû procéder à un hard fork, ce qui a justement remis en question son principe fondateur d’immutabilité. Ce paradoxe révèle que la gouvernance des blockchains, bien qu’algorithmique en apparence, reste profondément humaine et politique (Filippi & Wright, 2018).

Un deuxième point critique est la scalabilité. Malgré l’introduction du Proof of Stake (via The Merge en 2022) et des solutions de couche 2 comme les rollups, Ethereum continue de faire face à des frais de transaction élevés en période de forte activité, ce qui nuit à l’inclusion financière prônée par le projet. Comme l’indique Vitalik Buterin lui-même, Ethereum ne peut pleinement atteindre ses objectifs sans une architecture multi-couches et une adoption généralisée des solutions layer 2 (Buterin, 2021). Ce constat relativise l’idéal d’un réseau accessible et équitable, car seuls les utilisateurs avertis peuvent aujourd’hui naviguer dans cet écosystème fragmenté.

Enfin, sur le plan socio-économique, Ethereum prétend favoriser l'inclusion via la finance décentralisée (DeFi). Cependant, plusieurs études montrent que les utilisateurs de la DeFi sont majoritairement issus de pays développés, technophiles, et possédant déjà un certain capital financier et culturel (Chainalysis, 2022). L’idéal d’un accès universel aux services financiers se heurte donc à des inégalités d’accès technologique et à une complexité d’usage que les solutions actuelles ne parviennent pas encore à résoudre.

En somme, Ethereum tente bien de répondre à des problèmes réels centralisation, opacité, dépendance institutionnelle mais il génère en retour de nouvelles tensions : entre transparence et confidentialité, entre immuabilité et gouvernance, entre accessibilité et complexité technique. Ces tensions, loin d’invalider le projet, montrent qu’il s’agit d’un système en évolution, au croisement de l’informatique, de l’économie et de la philosophie politique. C’est précisément cette complexité qui rend l’étude d’Ethereum si stimulante.

Références :

Buterin, V. (2014). A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. Whitepaper Ethereum.org

De Filippi, P., & Wright, A. (2018). Blockchain and the Law: The Rule of Code. Harvard University Press.

Chainalysis (2022). The 2022 Global DeFi Adoption Index. chainalysis.com