Die Nutzung von "Kernenergie" ("Atomkraft") stellt ein immer wieder von Neuem heiß diskutiertes Thema dar ... aber ist dabei tatsächlich jedem der Unterschied zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Energiegewinnungsarten bewusst?

Kernspaltung und Kernfusion

Während im "Kernreaktor" ("Atomreaktor", "Atommeiler") im Rahmen von Kettenreaktionen exotherme (Energie freisetzende) Kernspaltungen erfolgen, verschmelzen bei der Kernfusion - ebenfalls unter Emission von Energie - Atomkerne miteinander.

Kernspaltung

Das Prinzip der künstlich induzierten Kernspaltung beruht darauf, Neutronen auf Massereiche Atomkerne zu schießen, wodurch diese soweit in die Länge gezogen werden, dass die nur über sehr kurze Distanzen wirkenden starken Wechselwirkungen zwischen ihren Nukleonen schwächer werden als die Abstoßungskräfte (Coulomb-Kräfte) zwischen ihren positiv geladenen Protonen, was letztlich zu ihrem Zerfall in zwei kleinere Atomkerne führt.

Die während dieses Prozesses ausgestoßenen Neutronen treffen auf weitere Atomkerne, wodurch eine Kettenreaktion ausgelöst wird.

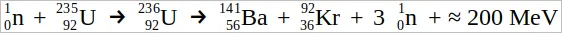

Beispiel: Spaltung von Uran-235 in Barium und Krypton.

Das Uran-235 Atom wird zunächst mit einem Neutron beschossen, wodurch angeregtes, instabiles Uran-236 entsteht, das sodann in die Spaltfragmente Krypton und Barium zuzüglich dreier freier, weitere Uran-235-Atomkerne spaltende Neutronen zerfällt:

Man beachte die bei jedem Reaktionsschritt unveränderlich bleibende Gesamtanzahl aller Protonen und Neutronen.

Die erstaunlich große freigesetzte Energiemenge beruht auf dem Massendefekt: Die Massendifferenz zwischen Edukten und Produkten (mEdukte > mProdukte) lässt sich durch Umwandlung eines Teils der Masse der Edukte in freigesetzte Energie gemäß der berühmten Einstein'schen Formel

E = mc2

erklären (die schön veranschaulicht, dass Materie letztlich nichts anderes als 'verdichtete Energie' ist).

Beim β--Zerfall der neutronenreichen und somit instabilen Spaltfragmente entsteht überdies durch Umwandlung der überschüssigen Neutronen in Protonen eine Isobarenkette (Isobare sind Nuklide mit gleicher Nukleonen-, aber unterschiedlicher Protonen- und Neutronenzahl, zum Beispiel 14C und 14N.).

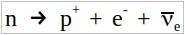

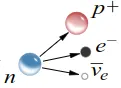

Bei jeder dieser Umwandlungen eines Neutrons in ein positiv geladenes Proton wird darüber hinaus ein negativ geladenes Elektron (ionisierende β-Strahlung) und ein Elektron-Antineutrino freigesetzt:

|

Von Inductiveload, Ausschnitt, leicht verändert. |

Befindet sich der nach einem radioaktiven Beta- oder Alphazerfall (aus 4He2+ - auch als Alphateilchen bezeichnet - bestehende Strahlung) zurückbleibende Tochterkern in einem angeregten Zustand, führt das außerdem zur Emission von Gammastrahlung.

Trotz auch einiger unbestreitbar positiver Eigenschaften stehe ich der vom Menschen genutzten Kernspaltung skeptisch gegenüber, da einerseits ein auslegungsüberschreitender Unfall (umgangssprachlich "Supergau") zwar sehr selten eintritt, dann jedoch über viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte hinweg schwere Umweltschäden und hohe Kosten zeitigt und andererseits insbesondere das Problem des bei dieser Technologie anfallenden, über sehr lange Zeiträume hinweg radioaktiv strahlenden (man sehe sich diesbezüglich die Halbwertszeiten diverser Isotope an) Atommülls weiterhin nicht überzeugend gelöst werden konnte.

Hinsichtlich der Chancen und Risiken von Transmutation, in welcher es darum geht, langlebigen Atommüll durch Bestrahlung mit Neutronen in Substanzen deutlich kürzerer Halbwertszeit umzuwandeln, verweise ich an dieser Stelle auf einen Deutschlandfunk-Artikel, in welchem das Thema ausführlich und kontrovers diskutiert wird.

Trotz meiner Bedenken harre ich undogmatisch zukünftig möglicherweise noch erzielbarer Fortschritte, und sollte es gelingen, entweder eine clevere Lösung für das Müllproblem zu finden oder interessante Technologien, wie z. B. Thorium-basierte Flüssigsalzreaktoren, weiterzuentwickeln, bin ich gerne dazu bereit, meine Position nochmals zu überdenken.

Kernfusion

Fusionsreaktoren hielte ich für die prinzipiell erfolgversprechendere Technologie (theoretisch wären enorme Energiemengen bei zugleich hoher Umweltverträglichkeit nutzbar), welche die Menschheit in ferner Zukunft gar von interstellarer Raumfahrt würde träumen lassen - so es denn gelingen sollte, sie jemals zur Serienreife zu führen ...

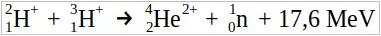

Die meisten derzeitigen Ansätze (z. B. Tokamaks und Stellaratoren) basieren auf der Verschmelzung von Deuterium mit Tritium (welches selbst erst durch den induzierten Zerfall von Lithium gewonnen werden müsste) zu Helium, wobei auch hier die den Produkten gegenüber den Edukten fehlende Masse gemäß der bereits erwähnten Formel E = mc2 in nutzbare Energie umgewandelt werden soll:

Den Vorteilen von Fusionsreaktoren - bei kürzerer Halbwertszeit schwächer strahlende atomare Abfälle, geringeres Risiko einer unkontrollierbaren Kettenreaktion, reiche Vorkommen der nötigen Elemente Deuterium (in ausreichenden Mengen in Wasser enthalten) und Tritium (mit Hilfe von Lithium generierbar) - steht die Schwierigkeit gegenüber, die für ihre erfolgreiche Nutzung nötigen physikalischen Bedingungen bereitzustellen:

Da Deuterium- und Tritiumkerne sich aufgrund ihrer positiven Ladung gegenseitig abstoßen, erforderte die für eine Fusion nötige kinetische Energie im Bereich von 10 bis 20 keV (Kiloelektronenvolt) Temperaturen von 100 bis 250 Millionen Grad Celsius, bei welchen Atome in Form eines Plasmas vorliegen, eines Zustands, in welchem sich Atomkerne und Elektronen voneinander trennen, und der nur mittels starker, das Plasma von den Wänden seiner Kammer fernhaltenden Magnetfeldern aufrechterhalten werden kann (träte es mit anderen Materialien in Kontakt, ginge es aufgrund von Wärmeabgabe in einen anderen Aggregatzustand über). Hierbei kompensiert der nach innen gerichtete 'Magnetfelddruck' den nach außen gerichteten Druck des Plasmas.

Wie hoch stehen nun die Chancen, sich mittels Fusionsreaktoren in mittelfristiger Zukunft tatsächlich nennenswerte Mengen an Energie nutzbar zu machen? Ich weiß es nicht! Als großer Kritiker der Spezies Homo sapiens gestehe ich ihr nichtsdestotrotz ein für ihr Unterfangen äußerst nützliches Eigenschaftenpaket, bestehend aus Neugierde, Erfindungsreichtum, Kreativität und Beharrungsvermögen, zu.

Über die Bedeutung (vermeintlicher?) technologischer Durchbrüche wie denjenigen US-amerikanischer Forscher zu urteilen, welche mittels Fusion der Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium eine Energie von 3,15 MJ (Megajoule) freisetzten, während der sie zündende Laserpuls lediglich 2,05 MJ verbrauchte, überlasse ich dem Leser. Mein (nicht maßgebliches) Gefühl signalisiert mir jedoch: Ja, wir werden es schaffen - früher, oder später ... :)

Unsere Sonne, ein funktionierender Fusionsreaktor!

Darüber, womit wir so verzweifelt ringen, können die Sonne und andere Sterne, in denen in jeder einzelnen Sekunde unfassbare Mengen an Wasserstoffatomen zu Helium fusionieren, nur müde lächeln:

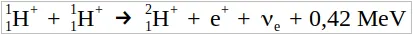

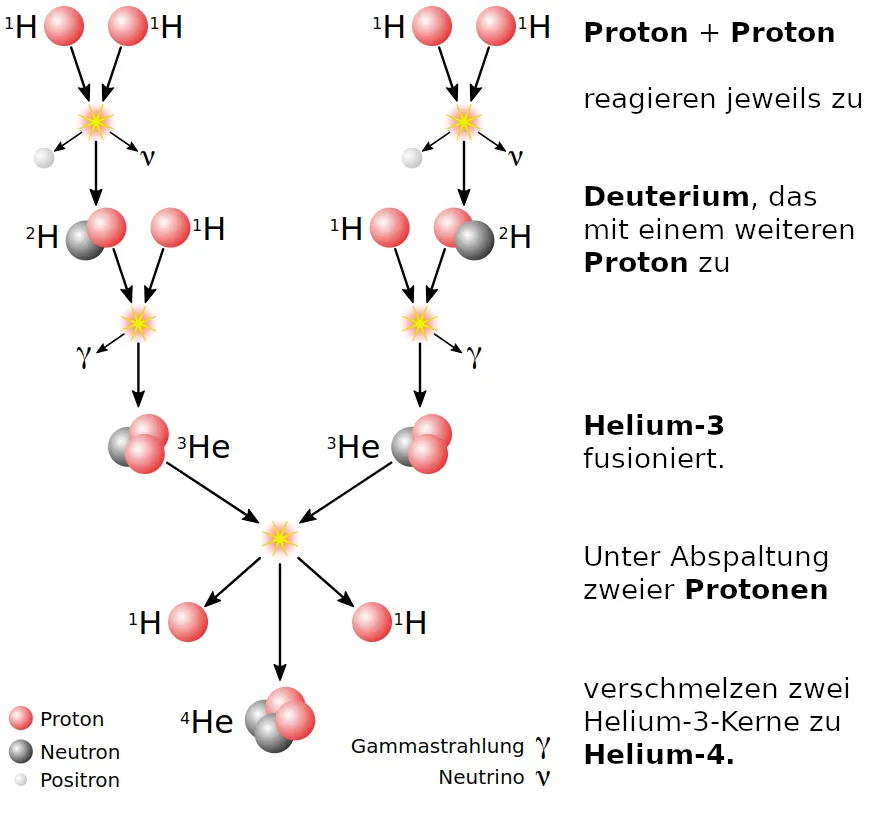

Im Rahmen der sogenannten Proton-Proton-Reaktion verschmelzen in einem ersten Schritt zwei Wasserstoffatomkerne zu einem Deuteriumkern:

Da eines der Protonen der H-Atomkerne in ein Neutron umgewandelt wird (also eine positive Ladung verloren gehen würde), entsteht ausgleichend außerdem ein positiv geladenes Positron, und überdies wird ein Elektron-Neutrino emittiert.

Das entstandene Positron annihiliert (gegenseitige Auslöschung beim Aufeinandertreffen von Materie- und Antimaterie-Elementarteilchen) augenblicklich unter Emission von Energie mit einem Elektron:

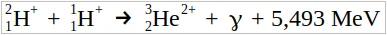

Der in Schritt eins gebildete Deuteriumkern vereinigt sich nun mit einem weiteren Proton zu Helium-3:

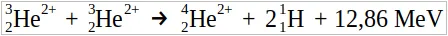

Den letzten Schritt stellt schließlich die Reaktion zweier Helium-3-Kerne zu einem Helium-4-Kern (4He2+) unter Freisetzung zweier Protonen und Energie dar:

Alle Reaktionen dieser Kette sind exotherm, emittieren also Energie, während der Stern zugleich aufgrund des Massendefekts Masse einbüßt.

Folgendes von Sarang unter public domain veröffentlichte Reaktionsschema möge zusammen mit den von mir rechts eingefügten Anmerkungen der Veranschaulichung des gesamten Prozesses dienen:

Rechenaufgabe: Wie viel Energie produziert die Sonne?

Damit sich der dargebotene Inhalt nicht zu trocken anlässt, habe ich mir fürs Ende noch eine kleine Knobelaufgabe für euch ausgedacht.

Der Einfachheit halber gelte die Vorstellung, Wasserstoffatomkerne würden in der Sonne direkt, ohne Zwischenschritte, zu Helium-4-kernen fusionieren (wobei die generellen Größenordnungen jedoch gewahrt bleiben).

Viel Spaß nun beim Lösen!

Infolge extrem hoher Drücke und Temperaturen verschmelzen (fusionieren) im Inneren von Sternen immerwährend Protonen (also H-Atomkerne) zu Heliumatomkernen. Pro Tag entstehen auf diese Weise in 'unserer' Sonne ca. 7,752·1042 He-Atomkerne.

a)

Wie viele Tonnen Helium (4He) entstehen pro Sekunde in der Sonne?

mA(Heliumkern) = 4,0016 u ; 1 g = 6,022·1023 u ; 1 t = 1000 kg.

b)

Um die in Teil a) berechnete Masse an Helium-Atomkernen zu erhalten, müssen 600·106 t H-Atomkerne fusionieren.

Wie viel Masse [kg] verliert die Sonne folglich pro Sekunde und wie groß wäre die aufgrund des zu beobachtenden Massendefekts frei werdende Strahlungsenergie der Sonne in kJ (Kilojoule) in diesem Zeitraum?

c = 3∙105 km∙s-1 ; 1 J = 1 N∙m ; 1 N = 1 kg∙m∙s-2