wikimedia.org - CC0 creative commons

Sindrome di Tourette

Gilles de la Tourette, medico e neurologo francese ha scoperto questa sindrome nel 1884 cominciando a studiarne i sintomi e inizialmente si soffermò sul definirli come tic facciali artefici di un disordine neurologico.

Esordisce generalmente nell'infanzia e, con lo sviluppo, normalmente cessa nella fase dell'adolescenza.

I sintomi più comuni non sono altro che appunto tic di natura motoria e fonatoria, quindi disturbi espressivi facciali o legati al linguaggio, che possono avere una gravità molto ampia, da poco significativi fino ad essere addirittura invalidanti.

Riconosciuta in maniera convinta solo alla fine del 1800 non si tratta di una vera e propria malattia, quanto riconducibile ad un disordine neurologico che può sfociare in disturbi e manifestazioni comportamentali e anche cognitive e legate in certi casi ad altre sindromi e disturbi comportamentali.

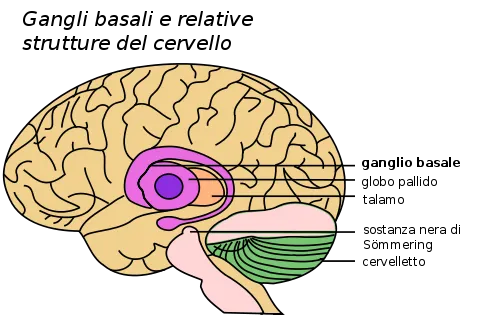

strutture cerebrali coinvolte nella sindrome di Tourette - wikimedia commons CC0 creative commons

Classificazione

La sindrome di Tourette è stata inserita nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV-TR) in qualità di disordini mentali diagnosticati durante l'infanzia o adolescenza e classificati sulle tipologie di tic motori o fonici e in base anche alla durata del disturbo ( se transitorio o cronico ).

Nel DSM V è stata classificata nella categoria dei disordini dello sviluppo neurologico senza altre modifiche significative.

Eziopatologia

Ancora oggi le cause dell'origine del disturbo sono ancora sconosciute anche se studi genetici effettuati hanno dimostrato che nella maggioranza dei casi sussistano cause genetiche cause ereditarie.

Come nella spiegazione della raffigurazione soprastante si ritiene che i fattori che determinano tale disfunzione possano essere legati al talamo, ai gangli della base e della corteccia frontale del cervello. Questi elementi portano ad un'alterata attività di un neurotrasmettitore ( dopamina).

Oltre che a fattori genetici possono anche presentarsi fattori non genetici i quali hanno la capacità di aggravare la sindrome in due forme :

disturbo ossessivo - compulsivo ( DOC )

sindrome da deficit di attenzione e iperattività ( ADHD )

Relazioni con DOC e ADHD

Allo studio alcune forme di DOC sono state collegate alla sindrome di Tourette mostrando attraverso studi genetici la presenza di comportamenti ossessivo-compulsivi e tic aumentati nei familiari di questi pazienti. Per quanto riguarda il sesso è più alta la percentuale di sintomi nei maschi affetti dalla sindrome e per le femmine la presenza di sintomi nei comportamenti ossessivo-compulsivi.

Per quanto riguarda l' ADHD non vi sono ancora certezze di correlazione con la sindrome sebbene nella maggior parte di pazienti affetti dalla sindrome presentino anche ADHD.

Pixabay.com - CC0 creative commons

Diagnosi

Non esiste un singolo test che possa determinare la presenza della sindrome. Questi disturbi si distinguono in base alla tipologia di tic e alla sua durata ( come enunciato nel DSM-IV-TR ) pertanto per giungere alla diagnosi devono sussistere tic motori o fonici per almeno un anno.

Trattamento

Per quanto concerne il trattamento si può ricorrere ad alcuni farmaci che vanno a regolarizzare l'attività della dopamina con principi attivi che contengano serotonina ( che svolge un'azione appunto di modulazione e stabilizzazione dell'attività della dopamina ).

Nei casi più gravi si può addirittura ricorrere ad interventi di neurochirurgia attraverso l'impianto di elettrodi nell'encefalo che vanno a stimolare l'area cerebrale profonda.

Questo tipo di intervento viene applicato qualora né i farmaci né terapie psicologiche hanno sortito l'effetto desiderato e soprattutto vengono presi in considerazione in pazienti maggiorenni e con gravi tic invalidanti.

Da segnalare anche negli ultimi anni il trattamento con cannabis che andrebbe a curare in maniera significativa il disturbo.

Un disturbo che può presentarsi nell'infanzia non deve mai passare inosservato. I genitori dovrebbero capire e rilevare questi sintomi e rivolgersi al personale medico, il quale effettuerà tutti gli accertamenti del caso. La prognosi è sempre molto importante per determinare le misure più adatte e soprattutto può anche determinare l'esito della sindrome nella crescita del proprio figlio.

Fonti e bibliografia

DSM-IV-TR Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali

Mauro Porta e Vittorio A. Sironi, Il cervello irriverente. Storia della malattia dei mille tic, Editori Laterza, 2009,

http://pediatrics.aappublications.org/content/102/1/14.short