| Gustav Klimt | und ICH |

|---|---|

|  |

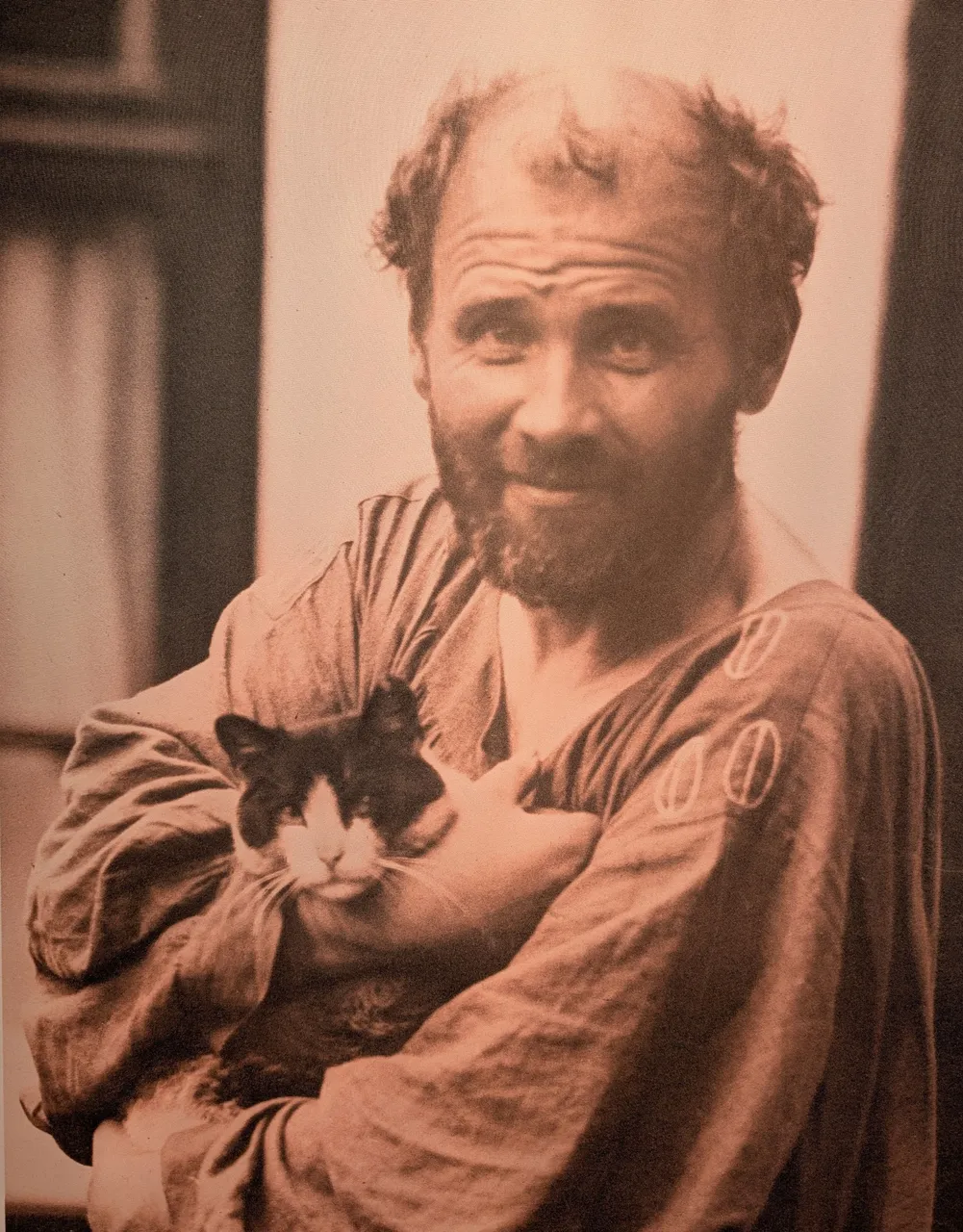

Es hat echt eine Weile gedauert, diesen Text hinzubekommen. Keine Ahnung, warum genau – vielleicht liegt’s daran, dass mir Gustav Klimt ( 14. Juli 1862 in Baumgarten bei Wien, heute 14. Bezirk; † 6. Februar 1918 in Wien, 9. Bezirk) irgendwie nie so richtig nahe war. Auch heute ist er mir nicht ganz zugänglich, obwohl ich ihn und seine Zeit in Wien mittlerweile besser verstehe und einordnen kann. Wer Klimt wirklich erleben will, muss nach Wien. Da führt kein Weg dran vorbei. Seine Werke hängen dort in so ziemlich jedem wichtigen Museum: im Oberen und Unteren Belvedere, im Leopold Museum, im Wien Museum und natürlich im Secessionsgebäude, das 1897/98 von Joseph Maria Olbrich gebaut wurde.

Der Kuss - Oberes Belvedere

Gustav Klimt war mehr als nur der Star des Wiener Jugendstils. Seine Kunst steht für den Sprung in die Moderne, für Wiens große Zeit in Wissenschaft, Kunst und Kultur. Es geht um Sigmund Freud, um Schriftsteller, um das Abwerfen der Fesseln der Monarchie und den Versuch, die Enge der Zeit, in die Klimt hineingeboren wurde, hinter sich zu lassen. Klimt ist einer der populärsten Künstler überhaupt. Sein „Kuss“ prangt millionenfach auf Souvenirs – von Teetassen über Deko bis hin zu allem, was man sich vorstellen kann, in Wien und weit darüber hinaus. Wie wurde er zu so einem Symbol, das seit über 120 Jahren die Menschen fasziniert? Übrigens, auf dem Kunstmarkt ist er heute einer der ganz Großen, in einer Liga mit Leonardo, Picasso, Warhol, Modigliani und Cézanne – seine Werke gehen für Millionen über den Tisch.

Klimts Großvater kam Mitte des 19. Jahrhunderts aus Böhmen in die Nähe von Wien, arbeitete sich hoch und landete in der Leibgarde von Kaiser Franz Joseph. Nach seiner Pension durfte er – typisch österreichisch – eine Trafik eröffnen. Nach seinem Tod übernahm seine Frau den Laden, konnte ihn aber nicht über Wasser halten und nahm sich auf tragische Weise das Leben, indem sie Streichholzköpfe aus ihrem Geschäft schluckte. Klingt schon fast wie aus einem Freud’schen Lehrbuch, oder? Ihr Sohn, Gustavs Vater, hatte null Bock, die Trafik weiterzuführen oder dem Kaiser zu dienen, und wurde Graveur. Gustavs Mutter träumte hingegen von einer Karriere als Sängerin am Theater.

Gustav selbst wuchs mit sechs Geschwistern auf und zeigte schon früh, dass er ein begnadeter Zeichner war. Seine Lehrer drängten die Eltern, ihn mit gerade mal 14 Jahren an die Kunstgewerbeschule zu schicken. Das war für ihn nicht nur die Chance, sein Talent auszuleben, sondern auch, der Armut seiner Familie zu entkommen. Noch als Teenager arbeitete er nach seiner Ausbildung als Ornamentalist für bekanntere Künstler, setzte deren Entwürfe für Fresken, Vorhänge oder Theaterdekorationen um. Zusammen mit seinem Bruder Ernst und Franz Matsch, die auch an der Kunstgewerbeschule gelernt hatten, gründete er eine eigene Firma, die sich ganz der Dekorationsmalerei widmete.

Diese Jahre als Dekorationsmaler haben Klimt geprägt wie nichts anderes. Seine Liebe zu ausgewogenen Kompositionen, zu Pracht, zu Gold und floralem Schmuck zieht sich durch sein gesamtes Werk und macht ihn einzigartig unter den Künstlern seiner Zeit in Wien. Was wollten diese Künstler, die man etwas vereinfacht als Jugendstilkünstler bezeichnet? Der Jugendstil, der um 1900 in Wien – und auch anderswo in Europa – aufblühte, war eine Art Auflehnung gegen die Zeit. Verspielte, natürliche Formen, inspiriert von Pflanzen und dem Japonismus, fanden sich in Möbeln, Gemälden und Schmuck wieder. Es war eine Gegenbewegung zur Industrialisierung und Vereinheitlichung – die Natur wurde wieder zur Lehrmeisterin, an der sich Künstler und Handwerker orientierten, um etwas Neues, Eigenes zu schaffen.

Klimt auffälliger indigoblauer Kittel mit weißen Stickereien - Wien Museum

Dieser Drang nach Freiheit zeigte sich auch anderswo. Klimt entwarf sogar Kleider – ein kleiner Befreiungsschlag für die Frauen seiner Zeit, die in Korsetts eingezwängt waren. Der Jugendstil war eine echte Reformbewegung, die in ganz Europa ihre Zentren hatte: in Worpswede mit Paula Modersohn-Becker, Heinrich Vogeler und Rainer Maria Rilke, in Brüssel, Böhmen, Italien oder München. Reformkleider waren ein Teil davon. Klimt selbst lief in einem auffälligen indigoblauen Kittel mit weißen Stickereien rum – der hängt heute im Wien Museum und sieht ehrlich gesagt aus, als hätte ein Sektenführer ihn getragen. Es war ein Statement gegen die bürgerliche Spießigkeit.

Der Jugendstil war so etwas wie die 68er-Bewegung, nur 70 Jahre früher: eine naturverbundene, antibürgerliche Freiheitsbewegung. Die Kunst sollte das Leben verändern, nicht umgekehrt. In Wien fand diese Bewegung im Secessionsgebäude von Olbrich ihr Zuhause. Der Begriff „Jugendstil“ ist also echt nur ein Notbegriff, vor allem für das Wien um 1900. Das war, wie Hegel sagen würde, der „Weltgeist“: eine Explosion von Philosophie (Ludwig Wittgenstein), Psychologie (Sigmund Freud), Literatur (Arthur Schnitzler, Peter Altenberg) und Malerei mit Gustav Klimt, Egon Schiele und Oskar Kokoschka. All das passierte in wenigen Jahren in Wien – so etwas gab’s in der neueren Kulturgeschichte Europas kaum ein zweites Mal.

Das Secessionsgebäude in Wien

Die Künstler trafen sich in den Kaffeehäusern, vor allem im Café Central in der Herrengasse 14 – sozusagen das Social Media der damaligen Zeit. Dort wurde diskutiert, ausgetauscht, inspiriert. Die Secessionisten – Klimt, Josef Hoffmann, Carl Moll und andere – bauten mit dem Secessionsgebäude ein Zuhause für diesen neuen Stil. Verrückt ist, dass sogar Kaiser Franz Joseph zur Eröffnung kam und die Avantgarde-Künstler lobte. Das zeigt, was für ein faszinierender Kosmos Wien damals war.

| Sonja Knips - Oberes Belverdere | Fritza Riedler - Oberes Belverdere |

|---|---|

|  |

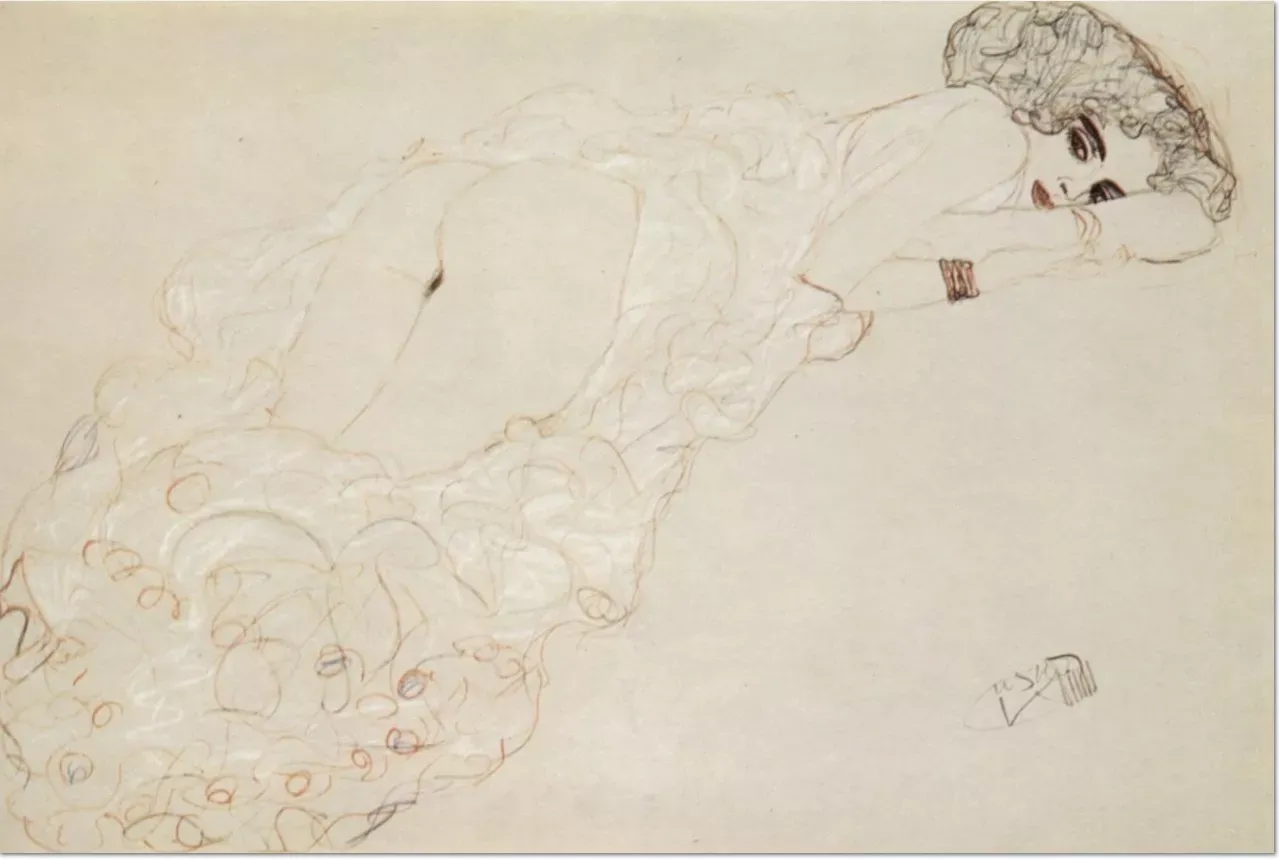

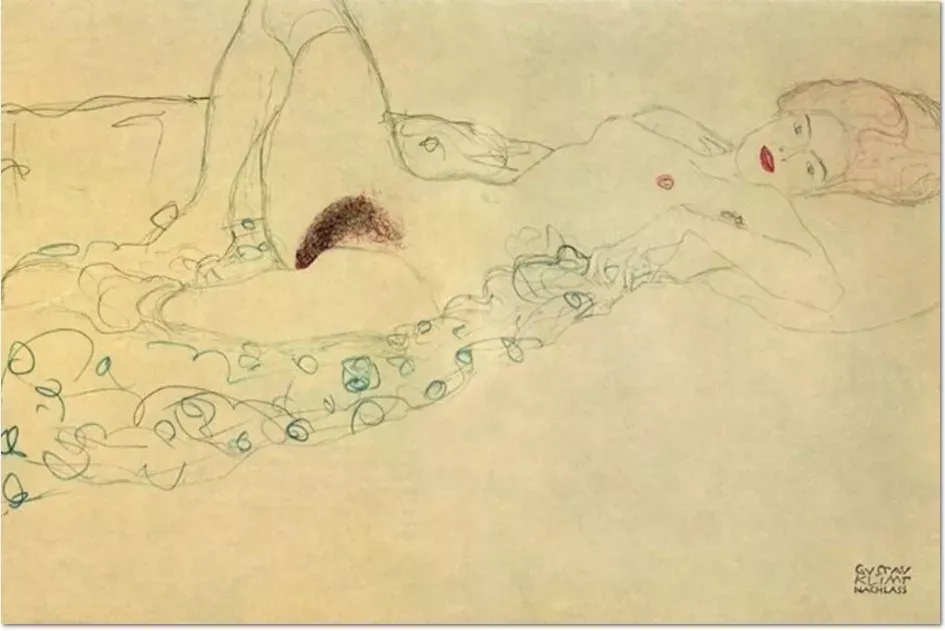

Vor dem heutigen Burgtheater stand das inzwischen abgerissene Hoftheater. Klimt bekam den Auftrag, die Deckengemälde dafür zu malen. Von der Bühne aus portraitierte er über 100 Personen beim Theaterbesuch – ein geniales Sittengemälde der Wiener Gesellschaft von damals. Seine Perspektivenwechsel, mal von unten nach oben oder von oben nach unten, sieht man oft bei seinen Frauenfiguren. Sie zeigen, wie meisterhaft er war, Körper in Ornamente aufgehen zu lassen. Seine Zeichnungen, vor allem die rund 4000 Aktzeichnungen, sind eine Kunstform für sich. Die meisten entstanden in seinem Atelier, wo sich Modelle tummelten, und zeigen, was für ein Virtuose er war.

Klimt und die Frauen

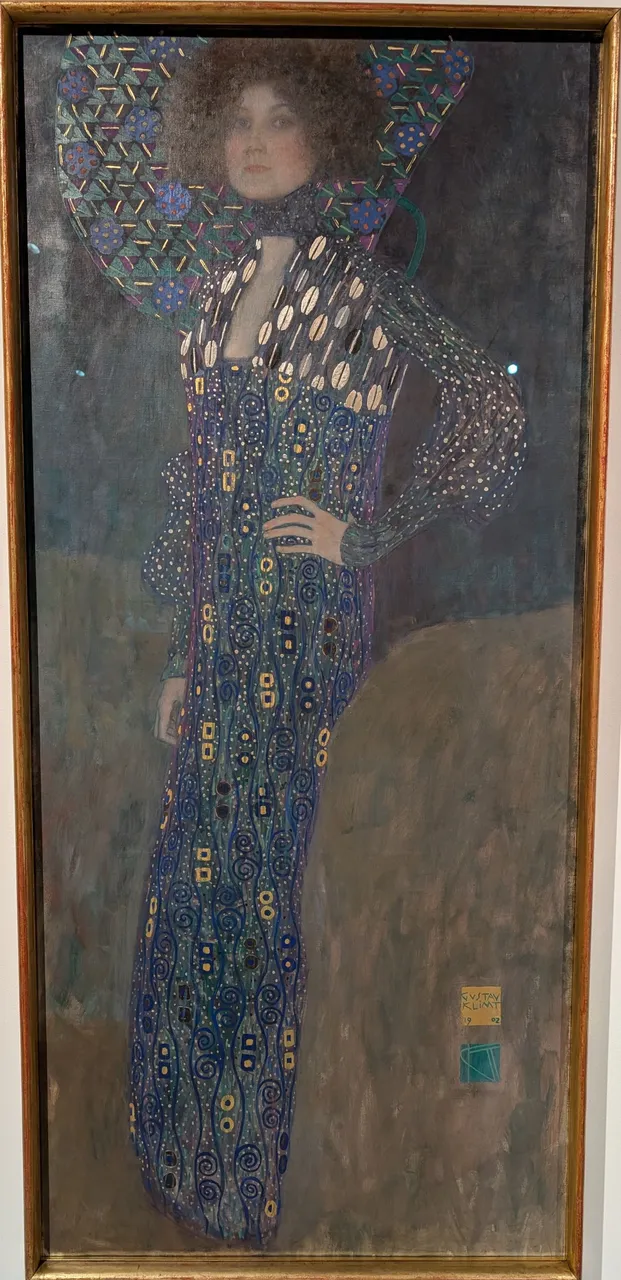

Emilie Flöge

Die Frauen in Klimts Leben sind eine Geschichte für sich. Die wichtigste war wohl seine Mutter, bei der er bis zu ihrem Tod in einer kleinen Wohnung lebte, danach mit seinen Schwestern. Emilie Flöge war eine zentrale Figur. Sie führte mit ihren Schwestern den angesagten Modesalon „Schwestern Flöge“ in der Mariahilf Straße, wo zeitweise bis zu 80 Leute arbeiteten. Durch die Hochzeit ihrer Schwester Helene mit Klimts Bruder Ernst war sie quasi mit der Familie verwandt. Klimt malte Emilie mehrfach und sah in ihr seine Muse. Über 400 Postkarten, die er ihr schrieb, zeigen, wie eng ihre Beziehung war – vermutlich aber rein platonisch. Die beiden verbrachten viele Sommer zusammen am Attersee, blieben aber super diskret. Nach Klimts Tod verbrannte Emilie alle Briefe.

Adele-Bloch-Bauer

Dann war da noch Adele Bloch-Bauer, bekannt durch die „Goldene Adele“ von 1907, eines der "krassesten" Werke des Jugendstils. Klimt malte intellektuelle Frauen, starke Persönlichkeiten, die sich bewusst von ihm portraitieren ließen.

Alma Schindler

Und natürlich Alma Schindler, später Alma Mahler, Gropius und Werfel – eine absolute Ikone der Wiener Kulturszene. Sie war Komponistin, Autorin und Gastgeberin legendärer Salons, in denen die Kreativen der Stadt zusammenkamen. Sie war mit Gustav Mahler, Walter Gropius und Franz Werfel verheiratet und hatte eine stürmische Liebesaffäre mit Oskar Kokoschka, der nach ihrer Trennung eine Puppe von ihr anfertigen ließ, um über sie hinwegzukommen – verrückt, oder? Klimt lernte Alma schon als junge Frau kennen. In ihrem Tagebuch nannte sie ihn ihre erste Liebe. 1899 versuchte er, sich ihr anzunähern, aber ihre Eltern blockten das ab. Trotzdem blieb Alma eine inspirierende Figur für Klimt, die seine Welt prägte.

| Auf dem Bauch Liegende | Akt mit geöffneten Beinen |

|---|---|

|  |

In seinem Atelier ging’s ganz anders zu. Da herrschte eine fast verruchte, dekadente Stimmung. Frauen und Mädchen aus der Unterschicht ließen sich für ein paar Schillinge als Modelle anheuern. In diesen Aktzeichnungen zeigt sich ein anderer Klimt. Sie sind lebendig, sinnlich, manchmal mit einer Prise weiblicher Lust, die Fragen aufwirft: War das nur ein männlicher Blick, oder ging’s um mehr? Seine Gemälde dagegen zeigen Frauen oft ornamental, fast starr, während die Aktzeichnungen pulsieren vor Leben. Das ist die Dualität in seiner Kunst. Vielleicht zeigen diese Werke weniger die Frauen, sondern mehr Klimts eigene Sehnsüchte, Wünsche und Abgründe. Wie Leonardo da Vinci sagte: „Jeder Künstler malt sich selbst.“

Im Juli 1899 bekommt Klimt ein Kind von einem seiner Modelle, einen Sohn, der den Namen Gustav erhält. Dieser Sohn wird später ein berühmter Filmregisseur, der sich leider auch mit den Nazis arrangierte und dadurch nach dem Anschluss leicht an Bilder seines Vaters herankam, als jüdische Familien enteignet wurden. Nur einen Monat später, im August 1899, wird Klimt erneut Vater – diesmal aus einer Liaison mit einer anderen wichtigen Frau in seinem Leben, Marie Zimmermann, genannt Mizi. Ihr Sohn heißt – wie könnte es anders sein – ebenfalls Gustav. Marie Zimmermann kam aus dem Wiener Volk. Die beiden lernten sich auf der Straße kennen, und Klimt fragte sie, ob er sie malen dürfe. Er bot ihr mehrfach an, Bilder von ihr zu malen und ihr zu schenken, doch sie lehnte ab mit dem Hinweis, dass sie Geld brauche, um zu leben.Eins steht fest: Gustav Klimt hatte definitiv kein langweiliges Liebes- und Sexualleben. Als er 1918 stirbt, sind noch zehn Vaterschaftsklagen anhängig.

Eigentlich wie aus einem Freud’schen Lehrbuch: Mit den Frauen, die er liebt, bleibt es platonisch oder es wird nichts daraus, während er seine Sexualität nur mit Frauen auslebt, die er weniger oder gar nicht liebt.

Wann wurde Klimt zum Künstler

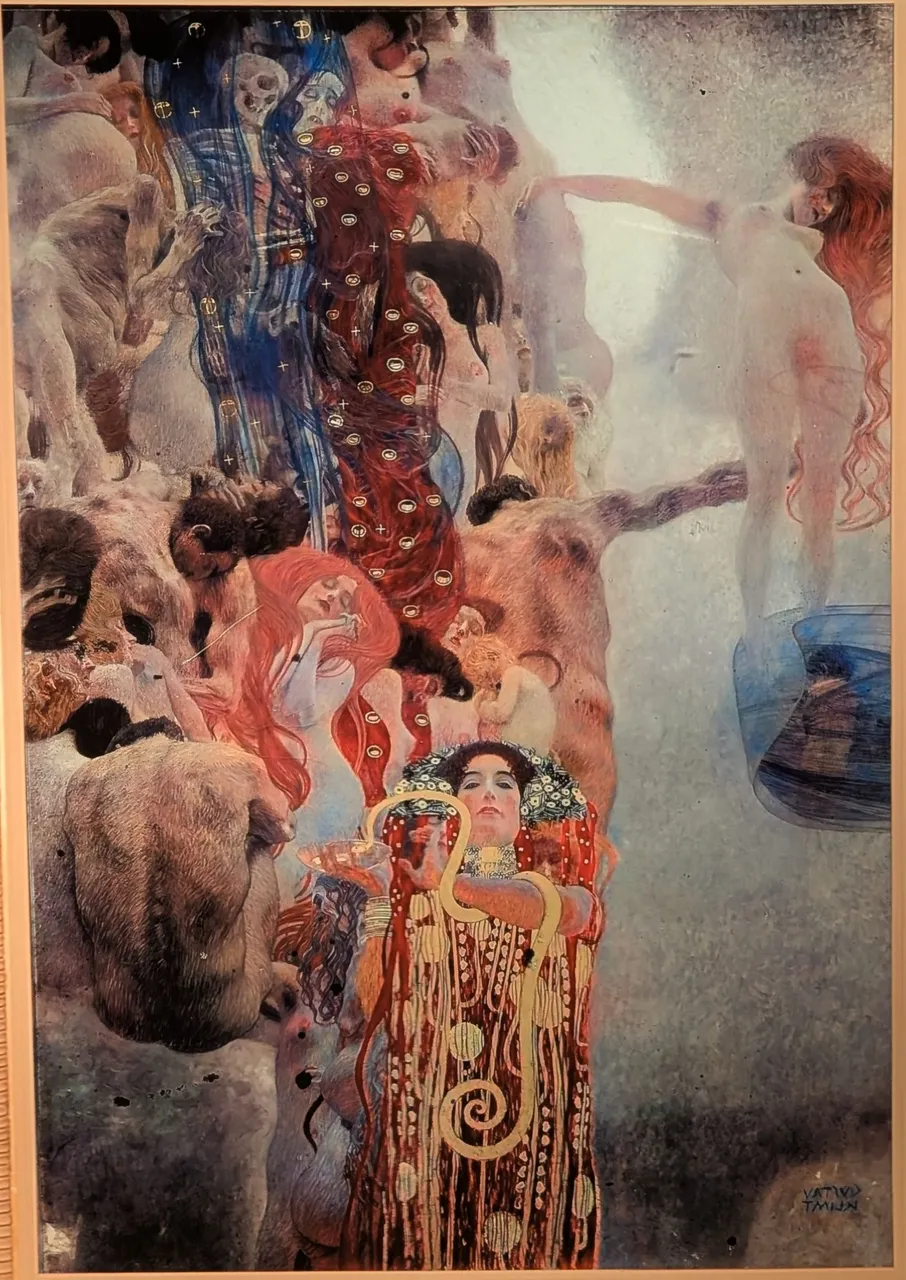

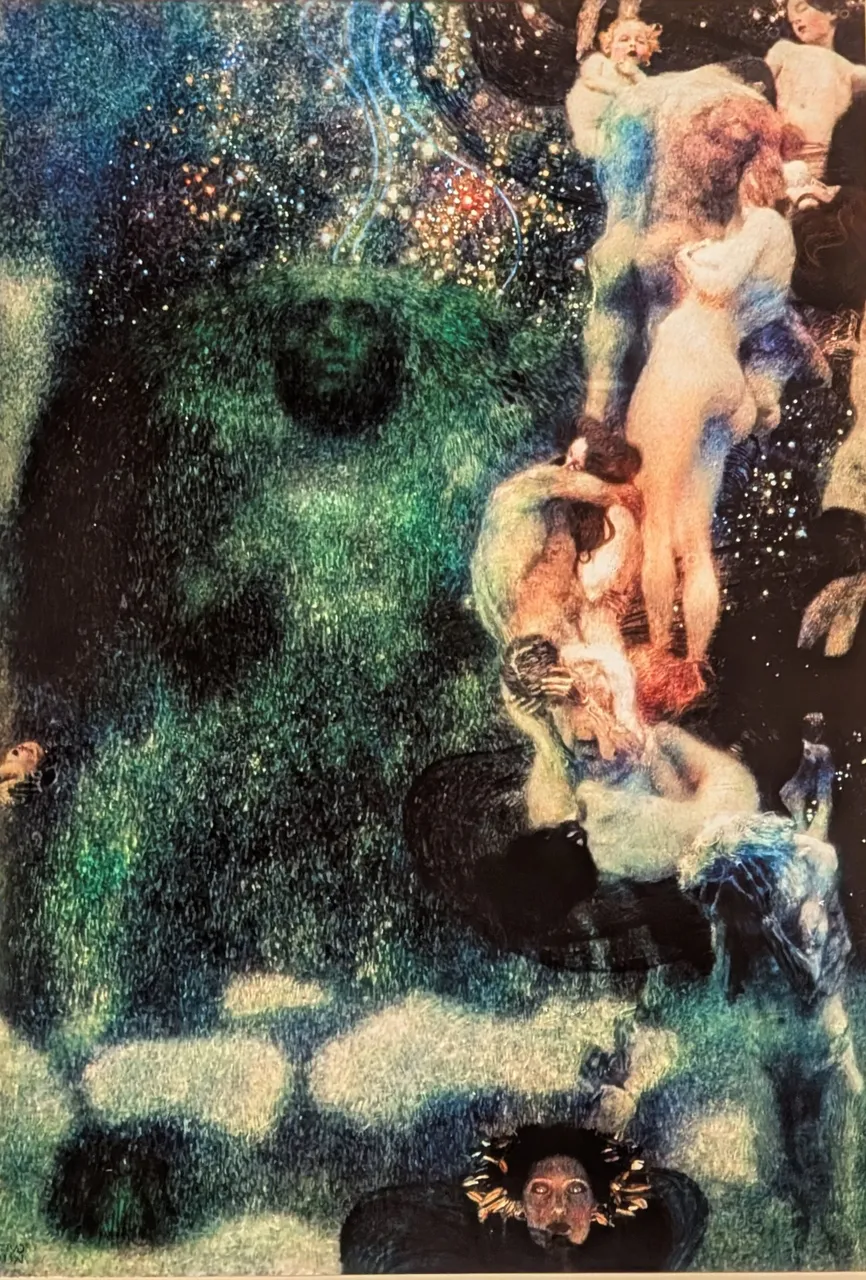

Auch einige seiner frühen Werke sind Traumbilder, fast wie aus dem Lehrbuch von Freud. Damit verbunden kam einer seiner größten Aufträge: die sogenannten Fakultätsbilder für die Wiener Universität, für die Fakultäten der Philosophie, der Theologie, der Medizin und der Jurisprudenz. Diese Bilder schockierten das zeitgenössische Publikum. Es waren echte Traumgebilde mit Frauengestalten, die aus dunklen Farben aufsteigen und eine unheimliche Weiblichkeit ausstrahlen, die scheinbar nichts mit den vorgegebenen Themen der Universität zu tun hatten. Das wurde der größte Skandal der neueren österreichischen Kunstgeschichte.

| Die Medizin | Die Theologie | Die Philosophie | Die Jurisprudenz |

|---|---|---|---|

|  |  |  |

Am Ende nahm Klimt die Bilder zurück, erstattete dem Auftraggeber das Geld und behielt die Werke. Danach nahm er nie wieder einen staatlichen Auftrag an. Wenn man sich fragt, wann Klimt zum wirklichen Künstler wurde, dann war das genau dieser Moment. Er spürte den öffentlichen Widerstand und entschied, dass ihm diese Werke so wichtig waren, dass er sie lieber zurücknahm, als auf die Wünsche seiner Auftraggeber einzugehen. Er holte sie zu sich zurück und fand jüdische Sammler, die sie ihm abkauften. Das war die Geburtsstunde des Künstlers Klimt. Tragischerweise wurden genau diese drei Gemälde 1945 verbrannt. Zum Glück gibt es im Unteren Belvedere ein Projekt, das versucht, die Farbigkeit dieser Bilder zu rekonstruieren, da es keine Farbaufnahmen davon gibt. Franz Smola nutzt mit Hilfe von Google und Softwarealgorithmen sowie den von Klimt sonst verwendeten Farben, um diese Bilder in Originalgröße wiederherzustellen. Ein wirklich fast einzigartiges Projekt, mit Sicherheit einzigartig in seiner Art.

| Allee zum Schloss Kammer | Bauerngraten mit Sonnenblumen | Schloss Kammer am Attersee III |

|---|---|---|

|  |  |

Einen Seitenaspekt seines Werkes den ich auch noch erwähnen möchte sind seine quadratischen Landschaftsbilder. Diese haben etwas unglaublich Bezwingendes da malt der Jugendstil Maler wieder in der Natur, die Natur, und diese quadratischen Landschaften vor allem vom Attersee haben einen ganz eigen Reiz und heben sich definitiv von seinen anderen Gemälden ab.

Am Ende...

Die künstlerische Schaffensphase, die ihn weltberühmt machte, setzte relativ spät ein, 1905, und dauerte nur etwa zehn Jahre – die sogenannte goldene Phase. Hier spielte das ornamentale Element wieder eine zentrale Rolle und prägte die gesamte Stadt Wien. Noch heute quillt der Jugendstil und Klimt aus allen Souvenirläden: auf Einkaufstaschen, Fächern, T-Shirts, Sektgläsern, Regenschirmen und Kunstdrucken. Klimt hat eine "unheilvolle" (das meine ich nicht despektierlich) Fortsetzung im Ornamentalen durch Friedensreich Hundertwasser erfahren, dessen Ornamente die Stadt ebenfalls überziehen (Hundertwasserhaus, Wiener Energie). Aber letztlich hat Klimt eine typisch österreichische Karriere durchlaufen: Zu Lebzeiten war er umstritten, nach seinem Tod wurde er verdaut und eingemeindet, bis er im totalen Überfluss landete. In Österreich gibt es den Spruch: „In Wien lassen sie einen Künstler erst leben, wenn er tot ist.“

Tod und Leben - Leopold Museum

Gustav Klimt starb jung – mit 55 Jahren erlitt er im Januar 1918 einen Schlaganfall, von dem er sich nicht erholte. Infektionen kamen hinzu, und schon einen Monat später, im Februar, starb er. Sein Tod fand öffentlich kaum Beachtung, da die Aufmerksamkeit ganz auf die Endphase des Ersten Weltkriegs gerichtet war. Doch schnell erhob sich ein Chor, der betonte, dass Klimt zu Lebzeiten zu wenig gewürdigt wurde. Die Preise seiner Bilder schossen in die Höhe, obwohl er schon zu seinen Lebzeiten hohe Summen erzielte. Drei bis vier seiner Gemälde entsprachen in seiner späten Schaffensphase dem Wert einer kleinen Villa in Wien – eine beachtliche Summe. Dennoch hinterließ er kein Vermögen, dafür aber unzählige Gemälde und noch mehr Zeichnungen, von denen jedes heute ein Vermögen wert ist. Selbst seine Zeichnungen starten heute bei etwa 100.000 Euro.

Persönlich...

Nachdem ich mich mit Klimt und seinen Werken in diversen Museen auseinandergesetzt habe, verstehe ich ihn besser, aber so richtig warm bin ich mit ihm nicht geworden. Seine Bilder zünden bei mir selten einen Funken, weil sie durch diesen flächigen, ornamental verspielten Stil etwas Kühles, Abweisendes haben. Seine Aktzeichnungen hingegen wirken lebendig, echt, während die Gemälde oft künstlich rüberkommen. Ich sehe, wie wichtig er für das Wien um 1900 war, aber Egon Schiele packt mich mehr – mit seiner rauen, rotzigen Intensität, die Leben, Leiden und Kämpfen spürbar macht. Klimt bleibt für mich eine Symbolfigur seiner Zeit, die ich respektiere, aber nicht liebe.

Egon Schiele - Kauerndes Menschenpaar - Leopold Museum

Quellen:

- Oberes und Unteres Belvedere,

- Leopold Museum,

- Wien Museum

- Secessionsgebäude in Wien,

- Buch: Barbara Sternthal - DIESEN KUSS DER GANZEN WELT - Leben und Kunst des Gustav Klimt

- Film: Klimt und gespielt von Malkovich, John - https://www.amazon.de/Klimt-John-Malkovich/dp/B000IAZ8CM