시카고 폭염으로 배우는 공동체가 재난 불평등에 대처하는 법과 저온화상 흉터침 치료

1995년 시카고 폭염재난의 교훈

그동안 학계에서는 폭염으로 인한 사망을 어떻게 막을 수 있을지에 대해 여러 연구가 진행되었습니다. 그 중 가장 유명한 여구는 미국 시카고에서 진행되었습니다. 때는 1995년 7월입니다. 마가렛 오티즈Margaret Ortiz는 미국 시카고에서 작은 유아원을 운영하고 있었습니다. 무더위가 계속되던 날, 마가렛은 아이들을 차에 태우고 에어컨이 나오는 시원한 극장으로 영화를 보러 갔습니다. 영화가 끝난 뒤, 유아원 건물로 돌아온 마가렛은 지친 아이들을 재우다가 문득 깨달았습니다. 아이 둘이 차에서 내리지 않았던 것입니다. 급하게 자신의 차로 돌아갔을 때, 그 두 아이는 이미 의식이 없었습니다. 응급구조사가 도착해 체온을 쟀을 때, 두 아이의 체온은 모두 섭씨 41도가 넘었고, 누구도 숨을 쉬고 있지 않았습니다. 차에 방치된 지 1시간 30분만에 두 아이 모두 폭염으로 인해 숨졌던 것입니다.

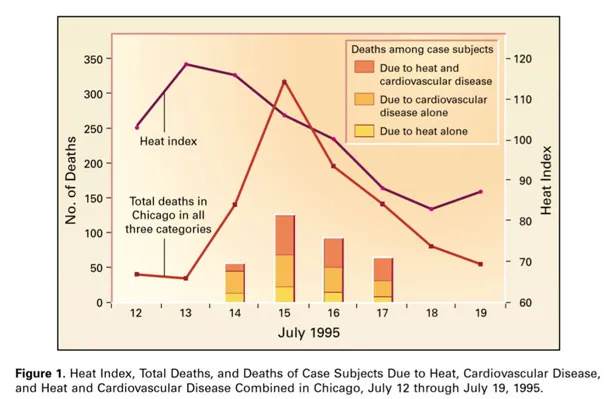

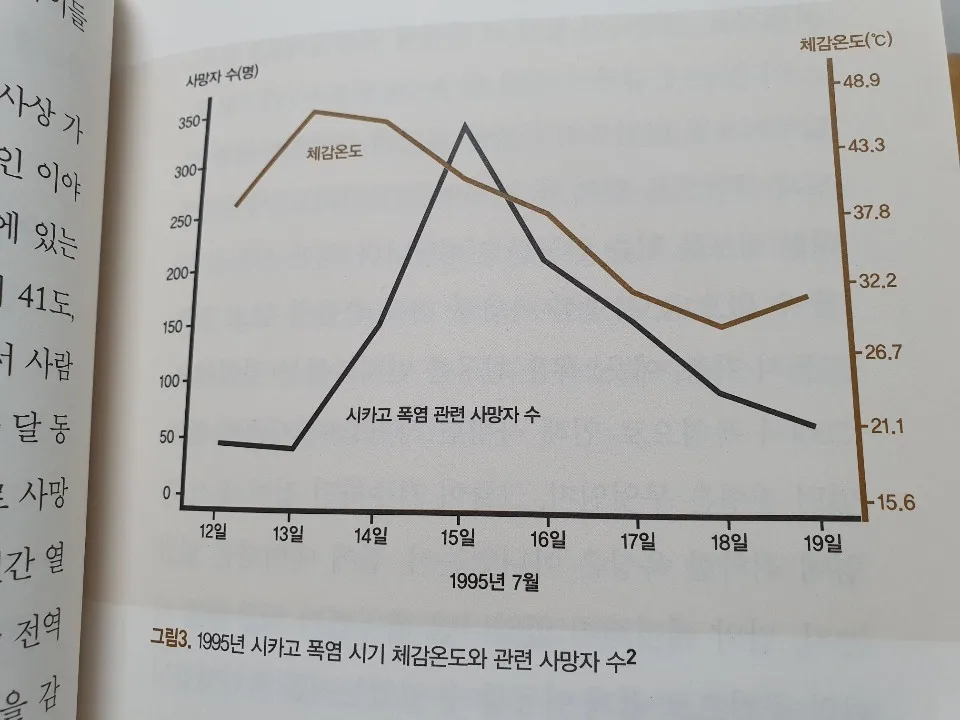

이 사례는 여러 언론에 보도되며 시카고 역사상 가장 무더웠던 1995년 여름 폭염에 대한 상징적인 이야기가 되었습니다. 위도로 볼 때 서울보다 북쪽에 있는 시카고에서, 1995년 7월 13일을 기준으로 섭씨 41도, 체감온도 48도를 기록하는 무더위가 계속되면서 사람들이 죽어나가기 시작했습니다. 그 결과 7월 한 달 동안 시카고에서 700명 넘는 사람들이 폭염으로 사망합니다. 미국에서 1979년부터 1992년까지 13년간 열사병으로 죽은 사람이 총 5,379명, 즉 매년 미국 전역에서 열사병으로 400여 명이 사망했다는 사실을 감안하면, 1995년 7월 한 달간 시카고에서 폭염으로 인해 숨진 700명은 재앙에 가깝습니다.

어떤 사람이 폭염에 취약한가

어떤 사람이 죽었을까요? 물론 폭염에 취약한 사람이겠지요. 그렇다면 누가 그 폭염에 취약할까요?

이 질문에 답하기 위해 연구자들은 1995년 7월 21일부터 8월 18일까지 사망한 사람의 사망진단서를 검토해 폭염으로 인해 죽은 사람을 찾아내고, 사망자에 대한 정보를 얻는 연구를 진행합니다. 죽은 사람은 말할 수 없으니, 사망한 사람에 대해 충분히 알고 있는 그들의 가족, 이웃, 혹은 친구를 인터뷰하는 것이지요. 그래서 폭염으로 인해 사망한 이들이 기존에 앓고 있던 질병은 어떤 것이 있었는지, 그들이 거주하던 집이 혹시 옥상은 아니었는지, 집에 에어컨은 있었는지, 만약 에어컨이 없었다면 에어컨이 작동하는 시원한 공간으로 쉽게 접근할 수 있었는지를 확인했습니다. 그리고 사망자들과 같은 나이, 같은 지역에 사는 비슷한 비교집단을 찾아 같은 질문을 하고 응답을 기록했습니다. 그렇게 폭염으로 인한 사망자 339명과 비교대상자 339명을 포함하여 678명을 인터뷰하는 거대한 환자-대조군 연구 Case-Control Study 를 진행한 것이지요.

연구 결과는 세계적으로 주목받았습니다. 질병으로 인해 침대에 누워 있어야 했던 사람들(confined to bed), 에어컨 없이 지냈던 사람들이 폭염으로 인해 사망할 위험이 3배 이상 높았습니다. 그리고 이 연구는 또한 폭염으로 인한 사망 위험을 증가시키는 또 다른 원인을 찾아냅니다. 바로 사회적 고립이었습니다. 혼자 사는 사람들, 폭염에도 집을 떠나지 않은 사람들, 교회에 나가거나 봉사활동에 참여하는 등 사회활동을 하지 않는 사람들이 더 많이 숨졌던 것이입니다.

다른 접근: 어떤 공동체가 폭염에 취약한가?

그러나 똑같은 문제에 대해 질병관리본부팀 연구와는 조금 다른 접근 방식을 택한 사람이 있었습니다. 노스웨스턴대학의 사회학 교수인 에릭 클리네버그Eric Kleinberg입니다. 사실 질병관리본부 연구팀이 발견한 것은 사망한 개개인이 에어컨 시설이 있는 곳으로 갈 수 있었는가, 혹은 외부 사회활동을 활발하게 했었는가와 같은 개인적인 수준의 위험 요인이었습니다. 중요한 발견이지요.

하지만, 그 질문은 왜 누군가는 에어컨이 있는 시설로 갈 수 없었는지, 왜 누군가는 사회활동을 활발히 하지 못했는지에 대해서는 답하지 못합니다. 개인적 수준의 원인을 지적하기는 하지만, 그 원인 배후에 있는 사회적 환경은 조사하지 않거나 언급하지 않았으니까요. 그것은 어떠한 정치 경제적인 힘들이 특정 개인을 폭염에 취약하게 만드는지, 그러한 사회구조는 어떻게 역사적으로 형성되었는지, 그 과정에서 공동체와 국가의 역할은 무엇인지에 대해 질문할 때만 얻을 수 있는 답입니다.

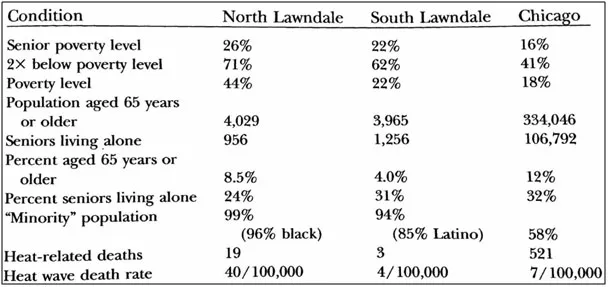

클리네버그 교수는 이 질문에 답하기 위해 다양한 사회학적 분석을 시행하고, 그 결과물을 책으로 모아 2002년 ‘폭염: 시카코 참사에 대한 사회적 부검 Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago)’이라는 제목으로 출판합니다. 이 책에서 가장 인상적인 부분은 시카고 서부에 있는 2개 지역, 론데일 북부North Lawndale과 론데일 남부South Lawndale 지역을 비교 분석한 내용입니다. 이름에서 짐작할 수 있듯이, 두 지역은 시카고 서부에서 위아래로 경계를 맞대고 있는 지역입니다. 이 두 지역은 지리적으로 가까울 뿐 아니라, 빈곤율이나 독거 가정 비율과 같이 폭염으로 인한 사망에 영향을 줄 수 있는 여러 특색도 비슷합니다.

수치로 볼 때 이처럼 비슷한 두 지역이지만, 1995년 7월 폭염으로 인한 사망 발생율은 론데일 북부는 10만 명당 40명, 론데일 남부는 10만 명당 4명으로 10배 이상 차이가 났습니다. 놀라운 일이지요. 지리적으로 경제적으로 비슷한 두 지역에서 무엇이 이러한 차이를 만들어 낸 것일까요?

클리네버그 교수는 론데일 북부에 거주하는 사람들의 입을 빌려 말합니다. 폐허로 남은 도시 공간, 그 골목마다 마약을 파는 사람들, 그리고 높은 범죄율. 물론 론데일 북부에서 범죄자나 마약판매상 숫자가 많아서 폭염으로 인한 사망이 증가한 것은 아닙니다. 그로 인한 공동체의 와해가 큰 문제였던 것이지요. 사람들은 불안한 치안으로 인해 “무서워서 밖으로 외출하는 걸 꺼렸고(Fear prevents people from going out), 다른 주민들을 믿지 못하다 보니 집 밖에서 발생하는 위급한 상황에도 개입하지 않게 되었습니다. 이것이 폭염으로 인해 건강이 악화된 론데일 북부 사람들이 타인에게 도움을 요청할 수 없고 또 좀 더 시원한 곳을 찾아 거리로 나갈 수도 없었던 이유입니다.

우리가 재난의 원인을 알아야 하는 이유

1995년 7월의 폭염이 지나간 뒤, 4년뒤 그와 비슷한 재앙이 시카고에 다시 찾아옵니다. 하지만, 폭염 기간에 사람들이 사망했던 원인을 파악하고 있던 그들은 이제 어떻게 대응할지 준비가 되어 있었습니다. 1999년 7월 폭염이 찾아오자, 시카고 시장은 비상 기후대응 전략Extreme Weather Operations Plan을 작동시키고, 곧바로 폭염중앙통제센터Central Heat Command Center를 열었습니다. 시카고에서 폭염을 피할 수 있도록 에어컨이 작동하는 쿨링센터Cooling Center 34개를 열고, 누구든지 그 센터까지 갈 수 있도록 무료로 버스를 제공했습니다. 쿨링센터의 수가 부족하다고 판단되자, 하루만에 학교 31개를 새로운 쿨링센터로 신속히 지정하기도 합니다.

더불어 폭염으로 인해 사망할 위험이 높은 혼자 사는 노인들, 낙후된 건물에 사는 거주민들의 상태를 경찰과 공무원이 일일히 확인했습니다. 특히 거리의 치안이 불안해서 쿨링센터에 오지 못하는 사람들이 많다는 점을 감안해, 7월 중 폭염이 가장 심했던 4일 동안 사람들의 집을 일일이 방문해 상태를 확인했습니다. 그 숫자가 총 3만 명에 달했지요.

그 결과, 비슷한 수준의 폭염이었는데도 시카고에서 폭염으로 인해 사망한 사람의 수는 1995년 700명보다 훨씬 적은 1999년 110명에 그치게 됩니다. 폭염으로 인한 사망을 자연재해로, 우연히 발생한 사고로, 개인의 책임으로 돌리지 않고 사회적인 원인을 찾고 그에 기반해 대응 전략을 마련했던 행정기관과 그에 적극적으로 협조한 시민들이 거둔 성과였습니다.

아픔이 길이 되려면(정의로운 건강을 찾아 질병의 사회적 책임을 묻다.), 김승섭 지음, 동아시아, 페이지 29-37

사회적 고립이 폭염 사망을 촉발하는 방아쇠였다니 놀라지않을 수 없다. 열사병이 나타나기 직전 증상으로 두통, 어지러움, 구역질, 경련, 시력 장애 등이 있으며, 의식이 저하되고 몸은 뜨겁고 건조하며 붉게 보입니다. 호흡이 얕고 느리며 혈압이 떨어지기도 합니다. 피부는 더운 환경에 장시간 있다 발생한 열사병의 경우 진단 당시 땀이 나지 않는 특징이 있으나 운동과 연관된 열사병의 경우에는 땀이 나는 상태로 진단되기도 한다.

폭염은 갑자기 사망하는 것이 아니라 체온이 높아진 상태를 인체가 견뎌내지 못하다가 죽는 것이다. 즉 개구리를 뜨거운 불에 굽는 것이 아니라 끓는 물에 서서히 온도를 높여 죽게 된다. 이와 마찬가지로 난방 기기나 전기장판, 핫팩등을 장기간 이용하다가 낮은온도에서도 화상을 입는 저온화상이 늘어가고 있다. 강남역 4번출구 www.imagediet.co.kr 자향미한의원에서는 화상흉터침인 bt침으로 저온화상에 데인 흉터를 치료한다.