6. Système de gouvernance transparente et de suivi des fonds d'aide

Prompt: "Développer un système de traçabilité des fonds d'aide au développement utilisant l'analyse de données et potentiellement la blockchain, permettant de suivre en temps réel l'allocation et l'utilisation des ressources, d'identifier les inefficacités ou détournements potentiels, et de mesurer l'impact réel des interventions sur les populations ciblées."

Contexte détaillé

L'aide internationale au développement représente des flux financiers considérables, avec plus de 150 milliards de dollars d'aide publique au développement chaque année. Cependant, son efficacité est souvent remise en question en raison de problèmes de gouvernance, de corruption, de détournements, et de manque de transparence. Selon certaines estimations, jusqu'à 30% des fonds d'aide peuvent être perdus en raison de ces inefficacités.

Cette situation a plusieurs conséquences négatives : réduction de l'impact réel sur les populations ciblées, érosion de la confiance des donateurs, et perpétuation de systèmes de gouvernance défaillants. Les bénéficiaires finaux n'ont généralement aucun moyen de savoir quels montants leur étaient destinés ni de signaler les cas où l'aide ne leur parvient pas.

Par ailleurs, même lorsque les fonds sont correctement utilisés, il est souvent difficile d'évaluer précisément leur impact réel sur la réduction de la pauvreté, ce qui complique l'optimisation des interventions futures.

Idées de mise en œuvre

Traçabilité complète des flux financiers :

- Suivi des fonds depuis les donateurs jusqu'aux bénéficiaires finaux

- Enregistrement immuable des transactions sur une blockchain publique ou privée

- Visualisation intuitive des flux financiers pour toutes les parties prenantes

- Alertes automatiques en cas d'anomalies dans les flux ou les délais

Vérification participative et décentralisée :

- Interface mobile permettant aux bénéficiaires de confirmer la réception de l'aide

- Mécanismes de signalement anonyme des irrégularités

- Validation croisée par différentes parties prenantes

- Intégration de preuves photographiques géolocalisées des projets réalisés

Analyse d'impact en temps réel :

- Collecte continue de données sur les indicateurs de développement pertinents

- Comparaison automatique entre objectifs annoncés et résultats mesurés

- Analyse coût-efficacité des différentes interventions

- Recommandations d'optimisation basées sur les performances passées

Gouvernance algorithmique transparente :

- Critères d'allocation des ressources clairement définis et publiquement accessibles

- Processus décisionnels auditables

- Mécanismes de consensus pour les modifications des règles de gouvernance

- Équilibre entre automatisation et supervision humaine

Interopérabilité et standards ouverts :

- Protocoles d'échange de données entre différentes organisations et plateformes

- API ouvertes pour l'intégration avec les systèmes existants

- Standards communs pour la classification des interventions et la mesure d'impact

- Outils open-source pour faciliter l'adoption

Parties prenantes potentielles

- Organisations multilatérales : Banque mondiale, agences de l'ONU

- Agences nationales d'aide au développement : USAID, AFD, DFID, etc.

- ONG internationales et locales : Exécutants des programmes d'aide

- Gouvernements bénéficiaires : Ministères et agences locales

- Communautés ciblées : Bénéficiaires finaux de l'aide

- Entreprises technologiques : Développeurs de la plateforme

- Organismes de contrôle indépendants : Pour l'audit et la certification

Défis anticipés

- Résistance institutionnelle : Réticence de certains acteurs face à une transparence accrue.

- Complexité technique : Défi d'intégration avec la multitude de systèmes existants.

- Fracture numérique : Assurer la participation des bénéficiaires avec un accès limité à la technologie.

- Protection des données sensibles : Équilibrer transparence et confidentialité lorsque nécessaire.

- Coûts de mise en œuvre : Justifier l'investissement initial dans l'infrastructure technologique.

Validation de la pertinence et de la faisabilité

Ce prompt répond à un défi majeur identifié dans l'analyse : l'efficacité limitée de l'aide au développement due aux problèmes de gouvernance, de corruption et de manque de transparence. Il s'attaque aux inefficacités systémiques qui réduisent l'impact des ressources consacrées à la lutte contre la pauvreté.

L'approche proposée est particulièrement pertinente car elle combine traçabilité des flux financiers, vérification participative et analyse d'impact en temps réel, permettant d'optimiser l'allocation des ressources limitées.

Du point de vue technologique, ce système est réalisable :

- Les technologies blockchain pour la traçabilité des transactions sont matures.

- Les systèmes de collecte de données participative via mobile ont fait leurs preuves.

- Les outils d'analyse de données pour l'évaluation d'impact sont disponibles.

L'impact potentiel est considérable :

- Amélioration significative de l'efficacité de l'aide au développement

- Réduction des détournements et de la corruption

- Renforcement de la confiance des donateurs et des bénéficiaires

- Optimisation de l'allocation des ressources basée sur l'impact réel

7. Plateforme d'autonomisation économique des femmes

Prompt: "Concevoir un système d'accompagnement personnalisé pour les femmes entrepreneures en situation de précarité, qui identifie les opportunités économiques locales, propose des formations ciblées, facilite l'accès aux ressources productives et aux marchés, tout en tenant compte des contraintes socioculturelles spécifiques."

Contexte détaillé

Les femmes représentent plus de 60% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté mondiale. Cette surreprésentation s'explique par des inégalités structurelles persistantes : accès limité à l'éducation, aux ressources productives (terre, crédit, technologie), aux marchés, et aux opportunités économiques. Les femmes assument également une part disproportionnée du travail non rémunéré (soins aux enfants, tâches domestiques), ce qui limite leur capacité à s'engager dans des activités génératrices de revenus.

Pourtant, l'autonomisation économique des femmes est reconnue comme l'un des leviers les plus efficaces pour réduire la pauvreté. Lorsque les femmes contrôlent des revenus, elles investissent en moyenne 90% dans leur famille (santé, éducation, nutrition) contre 40% pour les hommes. La Banque mondiale estime que l'élimination des écarts entre les sexes dans l'activité économique pourrait augmenter le PIB mondial de 28 000 milliards de dollars d'ici 2025.

Les initiatives existantes d'autonomisation économique des femmes se heurtent souvent à des approches standardisées qui ne tiennent pas compte des contraintes spécifiques et du contexte socioculturel local.

Idées de mise en œuvre

Analyse contextuelle des opportunités et contraintes :

- Cartographie des marchés locaux et identification des niches rentables

- Analyse des normes socioculturelles influençant l'activité économique des femmes

- Évaluation des compétences existantes et des aspirations des femmes ciblées

- Identification des contraintes spécifiques (mobilité, temps, accès aux ressources)

Parcours d'accompagnement personnalisés :

- Profilage individuel basé sur la situation familiale, les compétences et les contraintes

- Recommandation d'activités économiques adaptées au profil et au contexte

- Planification par étapes réalistes avec objectifs progressifs

- Adaptation continue en fonction des progrès et des obstacles rencontrés

Formation adaptative et microapprentissage :

- Modules de formation courts accessibles sur mobile

- Contenu adapté aux niveaux d'alphabétisation et aux contraintes de temps

- Formats multimodaux (texte, audio, vidéo, illustrations)

- Progression personnalisée basée sur l'acquisition des compétences

Facilitation de l'accès aux ressources productives :

- Mise en relation avec des institutions de microfinance proposant des produits adaptés

- Information sur les droits fonciers et accompagnement pour leur sécurisation

- Accès à des technologies appropriées réduisant la pénibilité du travail

- Connexion à des fournisseurs d'intrants à prix abordables

Réseaux de soutien et mentorat :

- Création de groupes d'entraide entre entrepreneures partageant des défis similaires

- Mise en relation avec des modèles de réussite locale pour le mentorat

- Plateforme d'échange de conseils et de bonnes pratiques

- Mécanismes de résolution collective des problèmes

Parties prenantes potentielles

- Organisations de femmes : Pour la mobilisation et l'ancrage communautaire

- Institutions de microfinance : Pour les services financiers adaptés

- Entreprises locales : Comme débouchés commerciaux et sources de mentorat

- ONG spécialisées : Pour l'expertise en genre et développement économique

- Autorités locales : Pour l'environnement réglementaire favorable

- Agences de développement : Pour le financement et l'évaluation d'impact

- Opérateurs mobiles : Pour l'infrastructure de communication

Défis anticipés

- Normes socioculturelles : Résistance potentielle des communautés ou des familles à l'autonomisation économique des femmes.

- Charge de travail : Risque d'augmenter la charge totale de travail des femmes sans allègement des responsabilités domestiques.

- Alphabétisation et compétences numériques : Niveaux souvent plus faibles chez les femmes, nécessitant des approches adaptées.

- Sécurité : Risques potentiels liés à l'augmentation des revenus et de la mobilité des femmes dans certains contextes.

- Durabilité : Assurer la pérennité des activités économiques au-delà de la phase d'accompagnement initial.

Validation de la pertinence et de la faisabilité

Ce prompt s'attaque directement à la dimension genrée de la pauvreté, clairement identifiée dans l'analyse : les femmes représentent plus de 60% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Il répond aux inégalités structurelles qui limitent l'accès des femmes aux ressources productives et aux opportunités économiques.

L'approche personnalisée proposée est particulièrement pertinente car elle reconnaît l'hétérogénéité des contraintes spécifiques auxquelles font face les femmes selon les contextes socioculturels.

Cette plateforme est techniquement réalisable :

- Les technologies d'analyse contextuelle des marchés et des contraintes existent.

- Les systèmes de formation adaptative et de microapprentissage sont disponibles.

- Les plateformes de mise en réseau et de mentorat sont techniquement matures.

L'impact potentiel est profond :

- Réduction des inégalités économiques entre les genres

- Amélioration du bien-être des familles (les femmes investissant davantage dans la santé et l'éducation)

- Transformation progressive des normes sociales limitant l'autonomie économique des femmes

- Contribution significative à la réduction de la pauvreté intergénérationnelle

8. Système d'adaptation climatique pour communautés vulnérables

Prompt: "Analyser les données climatiques locales, les modèles de vulnérabilité et les ressources disponibles pour développer des stratégies d'adaptation au changement climatique sur mesure pour les communautés pauvres, incluant des recommandations sur les cultures résilientes, les techniques de conservation de l'eau, et les infrastructures prioritaires."

Contexte détaillé

Le changement climatique affecte de manière disproportionnée les populations pauvres, qui sont à la fois les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre et les plus vulnérables à leurs conséquences. Cette vulnérabilité s'explique par plusieurs facteurs : dépendance directe aux ressources naturelles (agriculture pluviale, pêche, forêts), habitations dans des zones à risque (plaines inondables, zones côtières), et capacités limitées d'adaptation (manque de ressources financières, d'information, et d'alternatives économiques).

Les impacts du changement climatique sur ces communautés sont déjà visibles : modification des régimes pluviométriques perturbant les cycles agricoles, événements météorologiques extrêmes plus fréquents et intenses, élévation du niveau de la mer menaçant les zones côtières, et stress hydrique croissant. Ces phénomènes aggravent l'insécurité alimentaire, réduisent les revenus, détruisent les actifs productifs, et forcent parfois les déplacements.

Les approches actuelles d'adaptation climatique sont souvent trop génériques, ne tenant pas compte des spécificités locales, ou trop techniques, ignorant les savoirs traditionnels et les contraintes socioéconomiques des communautés.

Idées de mise en œuvre

Évaluation localisée des vulnérabilités climatiques :

- Analyse des données climatiques historiques et des projections à l'échelle locale

- Cartographie des risques spécifiques (inondations, sécheresses, tempêtes) par zone

- Évaluation de la sensibilité des moyens de subsistance locaux aux aléas climatiques

- Identification des capacités d'adaptation existantes et des savoirs traditionnels pertinents

Recommandations d'adaptation sur mesure :

- Sélection de variétés de cultures résilientes adaptées aux conditions locales

- Techniques de gestion de l'eau appropriées (collecte des eaux de pluie, irrigation goutte-à-goutte)

- Pratiques agricoles climato-intelligentes intégrant savoirs traditionnels et innovations

- Diversification économique pour réduire la dépendance aux activités sensibles au climat

Planification participative des infrastructures prioritaires :

- Identification des infrastructures critiques pour la résilience communautaire

- Analyse coût-bénéfice des différentes options d'infrastructure

- Conception adaptée aux conditions climatiques futures

- Planification de la maintenance communautaire à long terme

Systèmes d'alerte précoce accessibles :

- Prévisions météorologiques localisées en langues vernaculaires

- Diffusion multicanale (SMS, radio communautaire, relais locaux)

- Conseils pratiques associés aux alertes

- Intégration des indicateurs traditionnels de prévision météorologique

Mécanismes de protection financière :

- Micro-assurance indexée sur les paramètres climatiques

- Fonds communautaires de contingence pour les situations d'urgence

- Épargne préventive facilitée par les services financiers mobiles

- Filets de sécurité sociale adaptatifs s'activant automatiquement en cas de choc climatique

Parties prenantes potentielles

- Communautés locales : Pour les connaissances traditionnelles et l'appropriation

- Services météorologiques nationaux : Pour les données climatiques

- Instituts de recherche agricole : Pour les variétés et techniques adaptées

- ONG environnementales : Pour l'expertise en adaptation climatique

- Autorités locales : Pour l'intégration dans les plans de développement

- Compagnies d'assurance : Pour les produits de micro-assurance

- Agences de financement climatique : Pour les ressources financières (Fonds vert pour le climat)

Défis anticipés

- Incertitude des projections climatiques : Difficulté à prévoir précisément les impacts à l'échelle locale.

- Horizons temporels : Concilier les besoins immédiats des communautés avec la planification à long terme.

- Contraintes de ressources : Capacité limitée des communautés pauvres à investir dans l'adaptation.

- Complexité des interactions : Les impacts climatiques interagissent avec d'autres facteurs socioéconomiques et environnementaux.

- Limites de l'adaptation : Certains impacts climatiques pourraient dépasser les capacités d'adaptation locales, nécessitant des transformations plus profondes.

Validation de la pertinence et de la faisabilité

Ce prompt répond directement à l'un des facteurs aggravants de la pauvreté identifiés dans l'analyse : le changement climatique. Il s'attaque à la vulnérabilité disproportionnée des populations pauvres face aux impacts climatiques, qui menacent de détruire cinquante ans de progrès dans la lutte contre la pauvreté.

L'approche localisée proposée est particulièrement pertinente car elle reconnaît la spécificité des impacts climatiques selon les contextes et intègre les savoirs traditionnels avec les données scientifiques.

Du point de vue technologique, ce système est réalisable :

- Les technologies d'analyse climatique à l'échelle locale se développent rapidement.

- Les systèmes d'alerte précoce multicanaux sont techniquement matures.

- Les outils de planification participative assistée par IA existent déjà.

L'impact potentiel est considérable :

- Réduction significative des pertes humaines et matérielles dues aux événements climatiques extrêmes

- Préservation des moyens de subsistance face aux changements climatiques progressifs

- Renforcement de la résilience communautaire à long terme

- Prévention des déplacements forcés liés au climat

9. Plateforme de mise en relation compétences-emplois pour économies informelles

Prompt: "Développer un système de mise en relation entre travailleurs informels et opportunités d'emploi ou de formation, qui fonctionne par SMS ou applications vocales, reconnaît les compétences non certifiées, et suggère des parcours de développement professionnel adaptés aux contraintes et opportunités locales."

Contexte détaillé

L'économie informelle représente la principale source de revenus pour la majorité des travailleurs dans les pays en développement - jusqu'à 80% de l'emploi total dans certains pays d'Afrique et d'Asie du Sud. Ces travailleurs informels (vendeurs de rue, travailleurs domestiques, artisans, ouvriers journaliers, etc.) sont généralement exclus des systèmes formels de protection sociale et de développement professionnel.

Le marché du travail informel est caractérisé par une forte asymétrie d'information : les travailleurs peinent à trouver des opportunités correspondant à leurs compétences, tandis que les employeurs potentiels ont du mal à identifier des travailleurs fiables avec les qualifications requises. Cette inefficacité du marché entraîne des périodes de chômage prolongées, une sous-utilisation des compétences, et des revenus instables pour les travailleurs informels.

Par ailleurs, les compétences acquises informellement (par l'expérience ou l'apprentissage traditionnel) ne sont généralement pas reconnues, ce qui limite la mobilité professionnelle et les possibilités d'amélioration des revenus.

Idées de mise en œuvre

Profilage inclusif des compétences :

- Reconnaissance des compétences acquises informellement via des évaluations pratiques

- Interface vocale pour les personnes peu alphabétisées

- Cartographie visuelle des compétences pour faciliter la compréhension

- Validation par les pairs et système de réputation communautaire

Matching intelligent adapté au contexte informel :

- Algorithmes tenant compte de la proximité géographique (crucial dans les contextes de mobilité limitée)

- Prise en compte des préférences culturelles et des contraintes spécifiques

- Recommandations d'opportunités à court terme (travail journalier) et à plus long terme

- Suggestions de combinaisons d'activités complémentaires pour stabiliser les revenus

Accès multimodal adapté aux contraintes :

- Service accessible par SMS, messages vocaux, applications légères, ou kiosques communautaires

- Agents communautaires équipés de smartphones pour les zones à faible pénétration technologique

- Notifications par canaux adaptés aux habitudes locales (radio communautaire, relais locaux)

- Interfaces visuelles intuitives pour les utilisateurs peu alphabétisés

Système de confiance adapté :

- Évaluations mutuelles entre travailleurs et employeurs

- Mécanismes de résolution des litiges culturellement appropriés

- Garanties adaptées au contexte informel

- Intégration des réseaux de confiance existants (communautaires, familiaux)

Parcours de développement professionnel :

- Identification des compétences complémentaires à acquérir pour accéder à de meilleures opportunités

- Recommandations de formations courtes et pratiques, accessibles localement

- Reconnaissance progressive des compétences pouvant mener à une certification formelle

- Accompagnement vers la formalisation pour ceux qui le souhaitent

Parties prenantes potentielles

- Associations de travailleurs informels : Pour la mobilisation et la confiance

- Petites entreprises locales : Comme employeurs potentiels

- Centres de formation professionnelle : Pour les parcours de développement de compétences

- Autorités locales : Pour la reconnaissance progressive des activités informelles

- Opérateurs mobiles : Pour l'infrastructure de communication

- ONG spécialisées : Pour l'accompagnement et la médiation

- Institutions de microfinance : Pour les services financiers complémentaires

Défis anticipés

- Méfiance : Réticence potentielle à partager des informations dans un secteur caractérisé par l'informalité.

- Hétérogénéité : Grande diversité des activités informelles nécessitant des approches différenciées.

- Précarité : Difficultés à maintenir l'engagement des utilisateurs confrontés à des préoccupations de survie quotidienne.

- Équilibre formalisation/informalité : Naviguer entre amélioration des conditions sans imposer une formalisation forcée.

- Exploitation : Risque de perpétuer des relations de travail inéquitables si mal encadré.

Validation de la pertinence et de la faisabilité

Ce prompt s'attaque à une réalité économique majeure identifiée dans l'analyse : l'économie informelle représente jusqu'à 80% de l'emploi dans certains pays en développement. Il répond aux inefficacités du marché du travail informel qui perpétuent la précarité et l'instabilité des revenus.

L'approche proposée est particulièrement pertinente car elle reconnaît et valorise les compétences acquises informellement, tout en s'adaptant aux contraintes spécifiques des travailleurs informels (faible alphabétisation, accès limité à la technologie).

Cette plateforme est techniquement réalisable :

- Les technologies de matching adaptées aux contextes informels existent déjà à petite échelle.

- Les interfaces multimodales accessibles aux personnes peu alphabétisées sont disponibles.

- Les systèmes de réputation et de confiance adaptés aux contextes informels ont été expérimentés.

L'impact potentiel est significatif :

- Réduction des périodes de chômage et stabilisation des revenus

- Meilleure valorisation des compétences existantes

- Création de parcours de développement professionnel dans l'économie informelle

- Amélioration progressive des conditions de travail

10. Système intégré de protection sociale adaptative

Prompt: "Concevoir un système de protection sociale qui identifie dynamiquement les ménages vulnérables en fonction de multiples facteurs de risque (économiques, sanitaires, climatiques), prédit les besoins d'assistance futurs, et coordonne les interventions de différents programmes sociaux pour maximiser leur impact combiné."

Contexte détaillé

Les systèmes de protection sociale traditionnels dans les pays en développement présentent plusieurs limitations : couverture limitée (souvent moins de 20% de la population), ciblage inefficace (erreurs d'inclusion et d'exclusion), réactivité insuffisante face aux chocs, et fragmentation entre multiples programmes non coordonnés. En conséquence, de nombreuses personnes vulnérables ne reçoivent pas l'assistance dont elles ont besoin, tandis que des ressources limitées sont parfois mal allouées.

La pauvreté et la vulnérabilité sont dynamiques, avec des ménages entrant et sortant de la pauvreté en fonction de chocs (sanitaires, climatiques, économiques) et d'opportunités. Les systèmes statiques de protection sociale, basés sur des évaluations ponctuelles, ne capturent pas ces dynamiques et ne s'adaptent pas aux changements de situation des ménages.

Par ailleurs, les différents programmes (transferts monétaires, alimentation scolaire, subventions agricoles, assurance santé) fonctionnent souvent en silos, sans vision intégrée des besoins multidimensionnels des ménages vulnérables.

Idées de mise en œuvre

Registre social dynamique et multidimensionnel :

- Collecte continue de données sur la situation des ménages via multiples canaux

- Intégration de données administratives, d'enquêtes ciblées et d'auto-déclarations

- Mise à jour automatique des profils de vulnérabilité en fonction des changements détectés

- Analyse prédictive identifiant les ménages à risque avant qu'ils ne tombent dans la pauvreté

Ciblage adaptatif et contextuel :

- Algorithmes de ciblage transparents et auditables

- Adaptation des critères d'éligibilité en fonction des contextes locaux

- Ajustement automatique des listes de bénéficiaires en fonction de l'évolution des situations

- Mécanismes de validation communautaire pour corriger les erreurs algorithmiques

Coordination inter-programmes :

- Vue unifiée de tous les programmes accessibles à chaque ménage

- Optimisation des combinaisons d'interventions pour maximiser l'impact

- Élimination des duplications et des incohérences entre programmes

- Parcours d'accompagnement intégré vers l'autonomie économique

Réactivité aux chocs :

- Détection précoce des chocs affectant les communautés (prix alimentaires, sécheresse, épidémies)

- Expansion automatique de la couverture en cas de crise

- Ajustement des niveaux de prestations en fonction de la sévérité des impacts

- Transition fluide entre assistance d'urgence et programmes réguliers

Interface accessible aux bénéficiaires :

- Information claire sur les droits et les prestations disponibles

- Mécanismes de réclamation et de recours simples et efficaces

- Notifications proactives sur les changements d'éligibilité ou de prestations

- Participation des bénéficiaires à l'amélioration continue du système

Parties prenantes potentielles

- Ministères des Affaires sociales : Pour la coordination globale et l'intégration politique

- Autres ministères sectoriels : Santé, Éducation, Agriculture pour les programmes spécifiques

- Autorités locales : Pour la mise en œuvre et l'adaptation contextuelle

- Partenaires de développement : Pour le financement et l'expertise technique

- Organisations communautaires : Pour la mobilisation et le contrôle social

- Entreprises technologiques : Pour le développement et la maintenance des systèmes

- Instituts de recherche : Pour l'évaluation d'impact et l'amélioration continue

Défis anticipés

- Coordination institutionnelle : Surmonter les silos administratifs et les résistances bureaucratiques.

- Protection des données : Assurer la confidentialité des informations sensibles tout en permettant le partage nécessaire.

- Équité algorithmique : Éviter les biais dans les systèmes automatisés de ciblage et d'allocation.

- Durabilité financière : Concevoir des systèmes évolutifs adaptés aux contraintes budgétaires des pays à faible revenu.

- Appropriation politique : Assurer l'engagement politique à long terme au-delà des cycles électoraux.

Validation de la pertinence et de la faisabilité

Ce prompt répond aux limitations des systèmes de protection sociale traditionnels identifiées dans l'analyse : couverture limitée, ciblage inefficace, réactivité insuffisante face aux chocs, et fragmentation entre multiples programmes. Il s'attaque à la nature dynamique de la pauvreté, reconnaissant que les ménages entrent et sortent de la pauvreté en fonction des chocs et des opportunités.

L'approche intégrée et adaptative proposée est particulièrement pertinente car elle permet de passer d'une approche réactive à une approche préventive, tout en optimisant l'allocation des ressources limitées.

Du point de vue technologique, ce système est réalisable :

- Les registres sociaux dynamiques existent déjà dans plusieurs pays.

- Les algorithmes de ciblage adaptatif sont techniquement matures.

- Les systèmes d'interopérabilité entre programmes sociaux ont été développés.

L'impact potentiel est considérable :

- Extension significative de la couverture de protection sociale

- Amélioration de la précision du ciblage des populations vulnérables

- Réactivité accrue face aux chocs, réduisant leurs impacts à long terme

- Optimisation des ressources limitées pour maximiser l'impact sur la réduction de la pauvreté

Conclusion

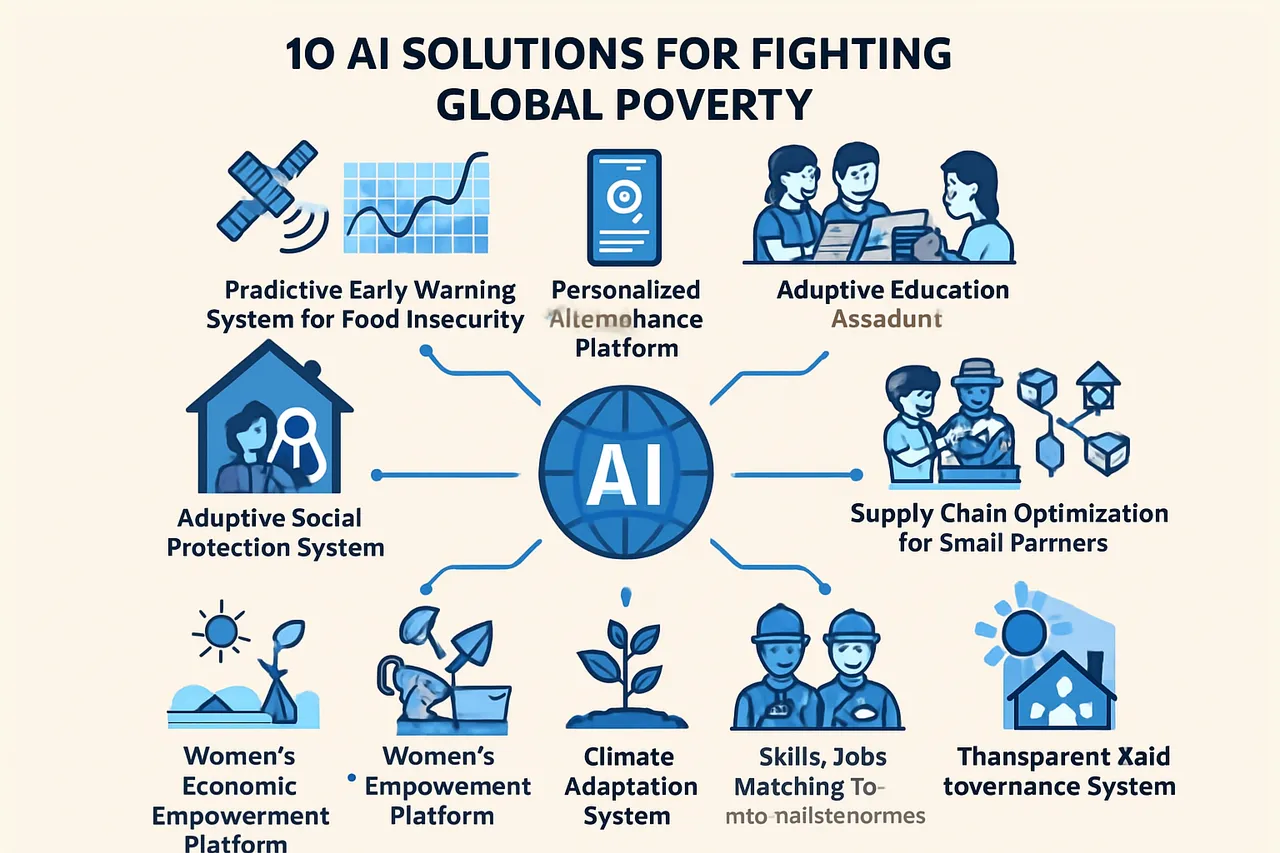

Les dix prompts IA présentés dans ce document offrent une approche holistique et innovante pour lutter contre la pauvreté mondiale. Ils couvrent l'ensemble des dimensions clés de la pauvreté (revenus, éducation, santé, genre, climat, gouvernance) et s'attaquent tant aux causes qu'aux conséquences de la pauvreté.

Ces prompts exploitent les capacités actuelles de l'IA de manière éthique et centrée sur l'humain, en reconnaissant les contraintes spécifiques des contextes de pauvreté (connectivité limitée, faible alphabétisation, ressources restreintes) et en proposant des solutions adaptées.

La mise en œuvre de ces prompts nécessiterait une collaboration étroite entre différentes parties prenantes : organisations internationales, gouvernements, secteur privé, société civile et communautés locales. Elle exigerait également une attention particulière aux questions éthiques, notamment la protection des données, l'équité algorithmique et l'inclusion numérique.

Si ces défis peuvent être relevés, l'IA pourrait devenir un puissant catalyseur dans la lutte contre la pauvreté mondiale, contribuant à créer un monde plus équitable et prospère pour tous.

Sources

- Oxfam France (2023). La pauvreté dans le monde en 2023 : causes, conséquences et solutions.

- Nations Unies (2023). Éliminer la pauvreté.

- Banque mondiale (2024). Pauvreté : Vue d'ensemble.

Dix prompts IA pour lutter efficacement contre la pauvreté mondiale (1-5)

@chrisaiki/dix-prompts-ia-pour-lutter-efficacement-contre-la-pauvrete-mondiale-1-5

Ecris par Manus.im