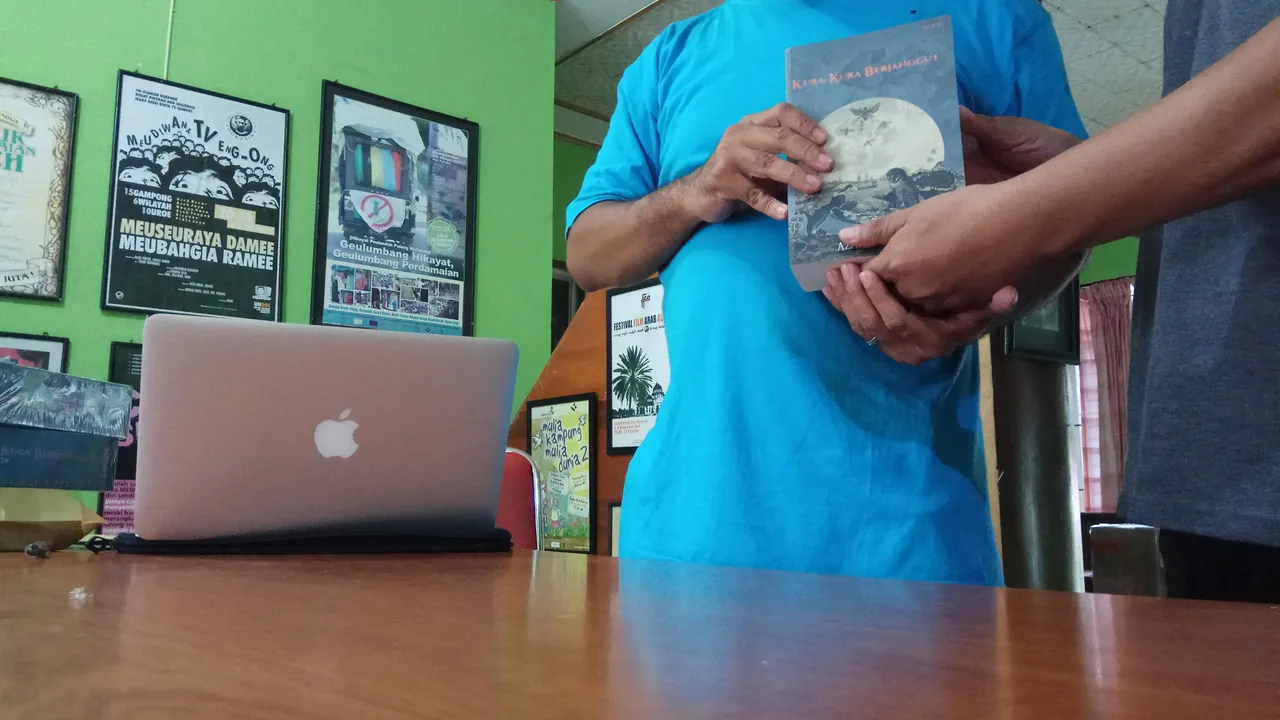

Senin (21/5/2018), sebelum 'ujuen plueng' singgah selama setengah jam di kawasan Geucue Iniem, Banda Aceh, aku menjemput sebuah novel yang oleh penulisnya diberi lakab 'monster' di kantor Tikar Pandan. Sejak awal aku sudah mengatakan pada penulisnya agar aku mendapat kehormatan sebagai penerima pertama novel itu langsung dari tangannya.

Novel Kura-kura Berjanggut ini sebenarnya sudah tiba di Banda Aceh pada awal puasa. Namun, kesalahan penulisan nomor Hp sang penerima pada form pengiriman yang celakanya diisi dengan nomor orang lain (entah milik siapa), sempat membuat galau penulis maupun para penunggu bukunya. Aku termasuk salah satu di antara para penunggu yang harus terus bersabar.

Kepadaku, Azhari mengaku kesalahan penulisan nomor Hp itu masih mending dibandingkan salah alamat. Katanya, pernah suatu kali sebuah surat penting dari penerbit nyasar ke Meulaboh karena begitulah alamat yang tertera sebagai tujuan. Bayangkan, seandainya kesalahan serupa masih terjadi, sungguh Kura-kura Berjanggut itu akan tersasar sendirian di bumi Teuku Umar, dan butuh beberapa hari lagi untuk kembali ke Banda Aceh.

Jauh-jauh hari, bahkan sebelum aku berangkat ke Kamboja dan Vietnam, aku sudah merayu Azhari, bahwa aku haruslah menjadi pemilik pertama novel itu di Aceh. Pendiri komunitas Tikar Pandan itu mengiyakan dengan setengah terpaksa, tapi kemudian tertawa lebar. Aku bukan penafsir yang hafal dengan semua jenis tertawaan di dunia, tapi ada kejujuran di dalam tawanya.

Makanya, dia langsung menghubungiku setelah setiap kali aku kirim pesan kepadanya melalui layanan pesan WhatsApp, dan aku biasanya cuma menulis, "kiban?". Pesan serupa sudah beberapa kali aku kirimkan sebelumnya, baik sebagai basa-basi atau isyarat menanyakan nasib novel itu. Beragam jawaban aku terima, misalnya, "Gohlom troh mantong OTW" atau "Baru dikirim dari Jakarta" dan kabar menyenangkan lain.

Senin (21/5) menjelang siang, aku iseng mengirim pesan "kiban". Aku sengaja tak menanyakan soal novel karena itu akan menambah bebannya. Aku tahu dia mendapat banyak pesan berantai serupa yang menanyakan kapan novelnya tiba dan bisa dibaca. Di luar dugaan, pesanku langsung dibalasnya, "Ka troh buku!". Aku senang bukan main. Belum sempat aku membalas, masuk pesan kedua. "Nyoe bak TP, jak ju keunoe." Aku segera bergegas.

Menurutnya, bukunya baru sejam yang lalu tiba di kantornya, Tikar Pandan. Buku itu mendatangi sang penulis yang sudah melafalkan kata sabar hingga menjadi mantra dan terus diulang-ulang agar fasih di mulutnya, yang akan memudahkannya memberitahu para penunggu novelnya. Kalau boleh sedikit hiperbolik, para penunggu novel yang konon proses penulisannya menghabiskan 12 tahun itu, serupa dengan orang berbuka puasa menanti adzan Magrib,

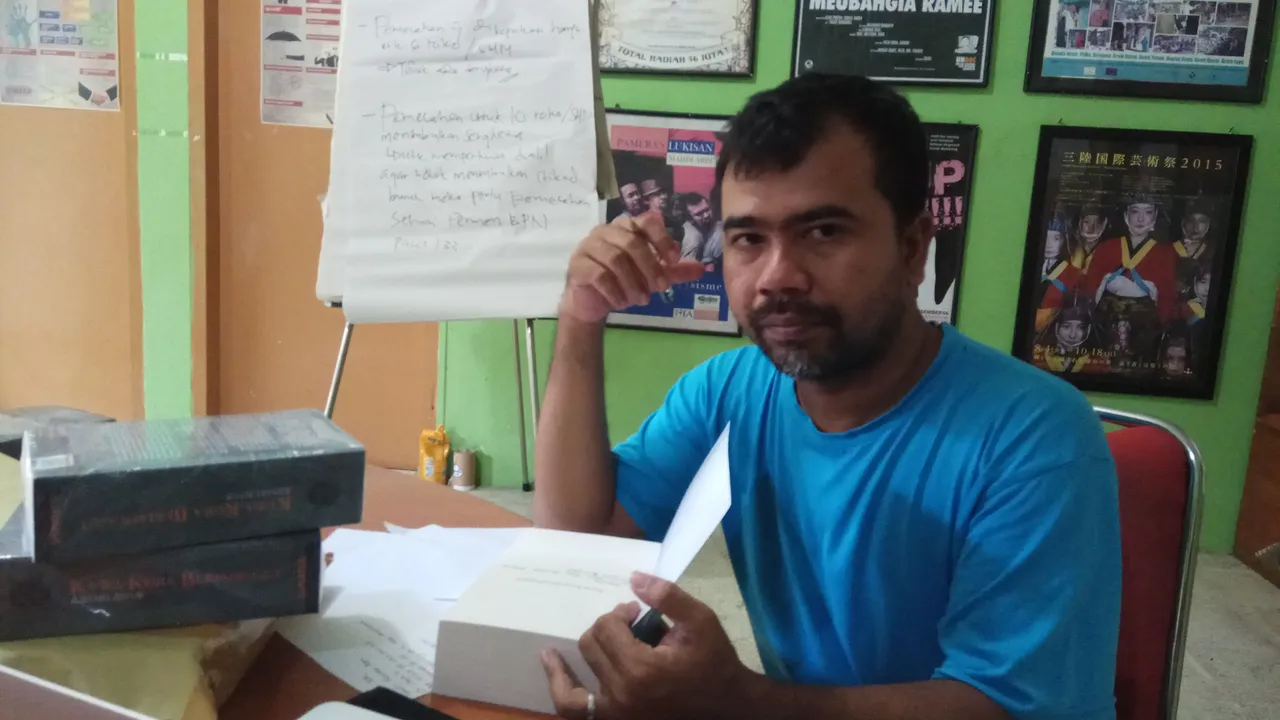

"Aku telepon ke Lion Parcel dan meminta bukunya segera diantar," katanya sesaat setelah aku tiba. "Aku juga bilang ke mereka, kalau bukunya tak diantar pada hari Minggu, aku akan dibunuh," lanjutnya. Kalimat terakhir itu rupanya mempan, dan membuat sibuk seisi kantor Lion Parcel, dan bersegera mengantarkan paket buku tersebut.

Aku datang ke kantor Tikar Pandan bersama sikecil berusia dua tahun setengah. Sempat kutanyakan alamat kantor TP yang baru, karena setelah pindah alamat aku tak pernah tahu lagi lokasinya di mana. Dia memberi alamat dan aku setengah mati mencarinya. Aku sudah minta dia mengirimkan Google Maps, tapi peta tak bisa terkirim melalui layanan pesan WA, karena koneksi internet lemot. "Hanjuet kirem peta, hana get jaringan internet di sinoe," jelasnya. Aku sempat melihat layar Hp-ku dan ada tiga panggilan masuk. Azhari meneleponku saat aku lagi berkendara.

Dia memberitahu sejumlah nama tempat lokasi, dan aku terus menggunakan Google Maps untuk mencarinya. Rupanya kantor baru TP merupakan bekas sekretariat RPUK. Ketika aku datang, pintu terkunci. Azhari membuka dan mempersilahkan aku masuk. Aku lihat di atas meja beberapa paket kiriman.

"Untuk pemesan dari luar Aceh," katanya.

Semua proses packing itu dia lakukan sendiri, mulai dari menulis alamat pada paket kiriman, memberi lakban hingga check list para penerima. Proses itu sedikit lebih lama karena Azhari harus memikirkan kata-kata apa yang akan ditulisnya sebelum buku itu ditandatangani. "Aku harus memastikan agar kata-kata yang aku tulis tidak sama untuk semua pemesan buku," kata dia memberi alasan.

Aku lihat dia begitu menikmati proses packing tersebut. Azhari mengaku bersyukur buku ini tiba di bulan puasa. "Untong buku nyoe troh buluen puasa, juet ta peulale puasa," kata penulis Perempuan Pala itu. Peulale puasa adalah frasa yang sering diungkapkan oleh orang Aceh untuk menyebutkan kegiatan yang membuat ibadah puasa menjadi tak terasa.

Karena zaman now, apapun yang aku tulis ini tidak bakal dipercaya, lebih-lebih jika tak ada fotonya. "No pic is hoax," kata orang di luar sana. Aku sempat minta anakku yang masih kecil itu mengabadikan pose kami berdua, tapi selalu gagal. Jarinya tertutup lensa kamera. Aku mencoba mengatur timer untuk autoshoot, juga gagal. Kepala kami terpotong. Hingga baterai Hp aku habis karena anakku asik membuka YouTube, aku belum sempat mengabadikan pose kami berdua.

"Ta preh bang Pozan mantong, tayue cok foto bak gobnyan," katanya kemudian. Pozan yang disebut itu adalah Fauzan Santa, rektor sekolah menulis Dokarim yang kini sudah vakum. Namun, sang rektor yang mirip Antonio Banderas itu tak kunjung datang. Anakku sudah beberapa kali mita pulang. Dia takut pada ukiran kayu menyerupai buaya di kantor itu.

"Ta selfi mantong lah," kata Azhari, kemudian. Hasilnya juga jelek. Azhari mengaku tidak pintar selfie. "Awak nyoe pakon juet di-selfie dile?" tanya dia. Aku menggeleng. Aku kemudian pamit untuk pulang.

Azhari mengantar kami berdua hingga teras depan. Sebelum aku berlalu dari tempat itu, aku mengajukan pertanyaan sedikit nakal. "Di Aceh lon phon kon yang merumpok novel nyoe?" dia mengangguk. Lalu, kami berdua tertawa, seperti biasanya. []