책 사서 읽으세요? 종종 사람들에게 이런 질문을 한다. 확고하게, 책을 대부분 사서 읽는다고 답한 사람이 있었다. 지금은 자주 만나지 않는 옛 직장 동료다. 그는, 책은 사서 읽어야 내 것이 된다고 말했다.

그즈음부터였나, 책을 사 보기 시작했다. 그 전에는 주로 도서관에서 또는 주위 사람들에게 곧잘 빌려 읽었다. 읽고 나서 정말 좋은 책은 사서 손에 넣었고, 좋아하는 작가의 책이나, 관심 있는 분야의 책이 아니면 책을 사는 일은 드물었다.

책을 사 읽는다는 건, 또 다른 독서의 방식이었다. 간직하고 싶은 문장에 밑줄을 그을 수 있고 시간에 쫓기지 않고 읽고 싶을 때 천천히 읽을 수 있다. 또, 머릿속에 어른거리는 어떤 내용을 다시 찾아보기도 수월하다. 책을 사서 읽어도 내용은 잊어버리기 마련이지만, 적어도 ‘내가 읽은 책’이라는 한 가지 사실만은 잊지 않을 수 있다. 그 전까지는, 읽은 책을 다시 빌리거나 생전 처음 보는 책이라고 여긴 일도 많았다.

그리하여, 책을 빌려 읽지 않은 지 한참이 지났다. 물론 읽고 나서 책을 산 일이 아깝게 느껴지는 때도 있었지만, 대체로는 만족했다.

종이책이 주는 위로의 방식

책장을 빼곡하게 메운 책들은 그럴듯한 인테리어 소품처럼 느껴지기도 했고, 보기만 해도 마음이 안정되기도 했다. 책이 조금씩 늘어나며 어떤 책들은 책장 사이사이에 누워 있게 됐다. 시야에 거슬리는 게 하나둘 늘어났다.

그즈음, 삶에 정말 필요한 것들만을 곁에 두는 ‘미니멀리스트’에 관한 책을 접하게 된 것이 묘하다. 미니멀리즘 바람에 휩쓸려, 책이 많은 공간을 점하는 것이 내게 어떤 의미가 있을지 생각하게 됐다. 실제로 당시 직장 상사는 가지고 있는 책들을 근처 카페에 빌려주는 방식으로 줄였다.

언젠가, 또 한 동료는 친구가 선물해 줬다며 전자책리더기를 회사에 가지고 왔다. 전자책의 개념은 알고 있었지만, 실제로 화면을 터치해 책장을 넘기는 독서의 새로운 방식을 접하고 충격을 받았다고 할 수 있을 정도로 기분이 이상했다. 함께 리더기를 구경하던 사람들은, 이제 전자책의 시대가 오느냐며 수선을 떨었다. 전자책의 장점이 많다고 했다. 작고 가벼운 단말기 한 대에 많은 책을 지니고 다닐 수 있고, 밑줄, 메모 같은 기능도 활용할 수 있었다.

새로운 것에 대한 막연한 궁금증 때문에 나 또한, 전자책리더기를 한 번 사려고 한 적이 있었다. 어떤 기기를 살까 고민하다 그것만으로 지쳐 그만뒀지만 말이다. 아직도 알라딘 중고서점에라도 가면, 전자책리더기 주변을 얼쩡거리지만, 지금은 사고픈 마음이 없다.

종이책이 주는 위로의 방식을 어떤 식으로든 전자책이 대신할 수 없다고 생각하기 때문이다. 한 장 한 장 넘길 때 들리는 종이의 소리와, 안정감을 주는 옅은 냄새 같은 것들. 무엇보다 종이책 한 권이 주는 공간감이랄지, 그런 것을 전자책이 대신할 수는 없었다. 하나의 공간에 펼쳐지는 한 세계. 그 세계를 다시 내 공간 어딘가에 들인다는, 즉물적인 실감 같은 것 말이다.

종이책, 전자책 논쟁으로 접어들 뻔했던 내 독서기는 다시 빌려 읽느냐, 사서 읽느냐 사이에서 방황했다.

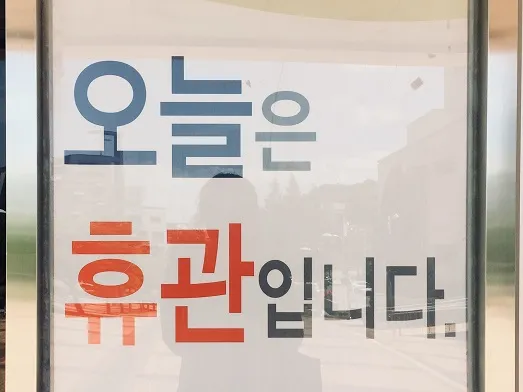

“오늘은 휴관입니다”

며칠 전, 글쓰기와 관련된 귀한 조언을 들을 기회가 있었다. 조언해 주신 선생님은 많이 읽고 써 보라는 말씀 뒤에, 좀 더 마음에 와닿는 말씀을 하셨다. 어떤 종류의 책을 읽으라고 하시며, 늘 사서 읽기는 아까우니, 도서관에서 읽으라는 거였다.

처음에는 의아했는데, 지금 다시 생각해 보니 그 말씀에 좀 더 오랫동안 지치지 말고 책을 읽으란 뜻이 담겨 있는 것 같다. 어쩌면, 더 많은 가능성 사이에서 헤매 보라는 뜻일 수도 있겠다.

그래서 어제는, 일어나자마자 도서관으로 향했다. 집에서 2km 정도 떨어진 도서관이 있어 운동도 할 겸 걷기 시작했다. 차로 몇 번이고 근처를 다닐 때는 몰랐는데, 집에서 도서관까지 난 길이 걷기 좋았다. 날도 그리 덥지 않아서 나무 그늘 아래로 바람을 맞으며 걸으니, 처음 가 본 여행지에서 홀가분한 산책을 하는 것 같았다. 오르막 경사의 길이 이어져 아주 잠깐 숨이 차기도 했는데 그 느낌이 나쁘지 않았다. 종종 걸어서 도서관에 가는 ‘운동’을 좀 해 볼까 생각했다.

30분쯤 걸었을까, 도서관이 보이기 시작했다. 도서관의 뒤쪽으로부터 걷는 건 처음이었다. 그래서 도서관 뒤로 대나무숲길이 짧게 이어진다는 것도 그동안에는 알지 못했다. 그렇게 늦은 아침 나들이의 정점에 도서관이 자리할 거였다. 맘 놓고 책 구경을 실컷 하다가 몇 권을 빌려가야겠다고 한껏 들떴다. 도서관 정문의 알림을 보기 전까지 말이다.

“오늘은 휴관입니다.”

헛웃음이 났다. 도서관이 월요일에 휴관하는 건 알고 있었지만, 요즘 요일 감각이 통 없어진 터라, 오늘(그러니까 어제)이 월요일인지 따져 볼 생각을 못했다.

괜히 기운이 빠져 다시 걸어 돌아가기가 힘겨웠다. 공용 자전거를 빌려 탔다. 한동안 내리막길이 이어졌다. 동생이 예전에, 바람을 맞으면서 자전거를 타면 행복하다고 말한 적이 있었는데 그 말이 이해됐다. 페달을 구를 일 없이 자전거 위에 가만히 앉아 나뭇잎들 사이로 새어 들어오는 햇빛을 온몸으로 느꼈다.

오랜만의 도서관 나들이는 계획대로 끝을 맺지는 못했다. 하지만 도서관까지 갔다 다시 돌아오는 길이 그 어느 때보다 즐거웠다. 그거면 되지 않을까. 어쩌면 책을 읽는 것도 어제 하루와 비슷한 여정이 아닐까 생각한다. 내 계획, 예상과는 다를지언정, 그 방법이 어떠하든 간에, 내가 속한 시간과 공간을 충분히 누리며 ‘행복’이란 단어를 되뇌어 보는 것 말이다.