짧은 여행을 했다.

흘러가는 시간이 야속하면서 바람을 쐬고 싶다는 생각이 간절했는데 막상 집밖으로 나가기가 쉽지 않은 요즘이었다. 그러다 조치원에서 김연수 작가의 강연이 열린다는 게시글을 봤고 그리 끌리지도 않았으면서 무작정 기차표를 예매했다. 오기와도 같은 결정이었다. 그리고 그제, 강연 시간에 임박해 조치원에 떨어지는 기차를 탔다.

조치원역에 내렸을 땐 이미 어둠이 깔려 있었다. 역 앞으로 이어진 높지 않은 건물들 1층에 식당, 카페, 옷가게 같은 것들이 불을 밝히고 있었다. 근처의 로터리 때문인지, 생경하면서도 정감이 가는 아주 묘한 분위기였다. '역전앞'이라는 단어가 있다면, 조치원역 앞의 풍경을 말하는 걸 거라고 생각했다.

강연장은 추웠다. 강연 시작 10분 전쯤 도착해 가만히 앉아 있으니 발이 시려 올 정도였다. 추워서 다리를 떨고 있었는지 옆사람에게, 진동이 느껴지니 주의해 달란 식의 이야기를 들었다. 나는 목도리를 코밑까지 두루고 김연수 작가가 무대에 오르길 기다렸다.

노란빛의 바지를 입은 작가가 무대 위로 오르자 객석에서 함성이 나왔다. 나는 그의 얼굴을 자세히 바라봤다. 아주 오래전, 나는 김연수 작가의 팬이었다. 그랬던 것 같다. 한 번, 그의 강연에 간 적이 있었다. 수줍게 싸인도 받고 함께 사진을 찍었었다. 그 이후로 작가의 얼굴을 본 적이 없었기 때문에 사진 속 모습을 오래 간직하고 있었다. 무대 위로 등장한 작가의 얼굴은 내가 알던 모습이 아니었다. 당연한 일이었다. 사진 속 얼굴은 6~7년 전의 것일 테니까.

당시 강연의 주제는 '쓰는 사람'에 대한 것이었다. 그때 나는 글 쓰는 삶에 대해서 조금의 동경 같은 걸 품고 있었고 그래서인지 강연을 듣고 그 울림이 길었다. 그때 나눠 준 강연 자료를 지금까지 갖고 있을 정도다.

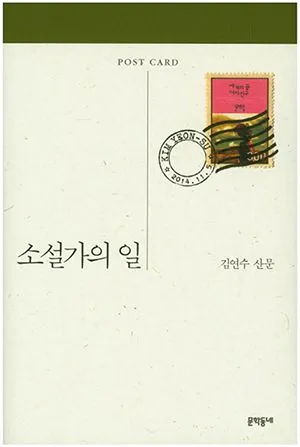

김연수 작가가 2014년에 낸 <소설가의 일>을 읽고 나서 나는 그 자료를 특별하게 생각하게 됐다. 그 책에, 강연 때 받은 자료가 한 챕터로 들어가 있던 것이다. 얼마나 반가웠는지 모른다. 책을 읽으며 강연 자료를 꺼내어, 어떤 부분이 달라졌는지 확인해 봤다. 편집자나 작가가 책을 만들면서 어떤 부분을 고치는지 살펴보는 일이 퍽 즐거웠었다.

이제 나는 김연수 작가가 어떤 책을 내고 어떤 소설을 쓰는지 알 수 없을 만큼, 무관심한 독자가 되었지만(과연 독자라 할 수 있을까), 또다시 뭔가를 기대하며 강연장을 찾았다. 이번 강연의 주제는 '우리 모두 스토리텔러가 됩시다'였다.

처음엔 다소 뻔한 듯한 주제라고 생각했는데 강연 끝부분에 가서는 부끄럽게도 눈가가 촉촉해지고 말았다. 강연의 요지는 이거였다.

인생에는 원하는 것을 이루는 것과 이루지 못하는 것이 반복되는데, 이루지 못한다 해서 '불행'해지는 것은 아니며 이는 단순히 '실패'한 것일 뿐이다. 또 만약 원하는 것을 이룬다 하더라도 '행복'에 가닿을 수는 없다. 단지 그 일을 이룬 순간을 '만끽'하는 것이 중요하다.

'헹복'은 우리가 원하지 않았는데 이루어진 것들에 있다. 말하자면 우정이나 공기 같은 것. 어느 순간 우리 곁을 지켜 주는 것들, 인식하지 못했지만 옆에 있었던 것들. 행복은 그런 것들에 스며들어 있다.

스토리텔러가 되기 위해서는 시간을 견디는 일이 필요하다. 세상에는 두 가지 이야기가 있다. 하나는 우리에게 강요되는 세상의 이야기(세상의 법칙), 다른 하나는 세상의 요구와는 상관없거나 그에 반하는 나만의 이야기다. 나만의 이야기를 만들려면 먼 시간을 내다보고 현재를 바라볼 수 있어야 한다. 현재 불행이라 여겨지는 것들을 죽기 전의 내가 바라본다고 생각해 보자.

김연수 작가는 여러 예를 들며 현재의 일이 어떤 의미를 가질지는 먼 미래에 가서야 알 수 있다고 말했다. 그중 재밌었던 건 안평대군의 몽유도원도 이야기였다. 1447년 안평대군은 도원을 여행한 꿈을 꾸었고 그 꿈을 기록하고 안견에게 그림으로 그리게 했다. 안평대군은 꿈에서 박팽년과 함께 도원에 갔고 신숙주와 최항이 어느 순간 뒤에서 나타났다고 묘사돼 있다.

1453년, 계유정난이 일어나 안평대군이 희생되고 신숙주와 최항은 당시 수양대군의 편에 섰다. 이에 반해 박팽년은 수양대군이 난을 일으키고 왕위에 오른 후에도 단종의 복위를 추진하다 죽는다. 단순한 우연의 일치일지 모르지만, 1447년 안평대군이 꾼 꿈이 1453년이 되어 그 의미를 드러낸 셈이다.

이후로 신숙주에 대한 이야기가 이어졌다. 1475년, 신숙주는 눈을 감으며 자신의 삶을 성공한 인생으로 규정했을 것이다. 그런데 그로부터 500여 년이 지난 지금, 그의 이름은 나물 이름으로 불린다. 잘 쉬어 버리는 나물에 신숙주의 변절자 이미지를 덧입힌 것이다.

이야기를 듣고 오래 전 강연장을 찾았던, 지금보다 어린 내 모습을 떠올려봤다. 이유도 모른 채 억눌려 있던 나를. 주저했던 나를.

그러다가 그때부터 뭔가를 쓰면서 나를 다듬어 왔다면 지금 내 모습은 어떠했을까 하는 생각에 이르렀다. 좌절감이 먼저 들었지만, 이내 다른 의미를 부여했다. 6~7년 전 쓰는 삶에 관해 이야기 들었던 그 하루가 한참이나 지나서 나를 또 다른 이야기의 세계로 이끌었다고.

늦은 밤 집으로 돌아와 그 시절 김연수 작가와 함께 찍은 사진 파일을 찾아봤다. 지금보다 예닐곱 살 어린 내 얼굴에 풋풋함이 가득했다. 나는 싸인 받은 책을 들고 김연수 작가 옆에서 어정쩡한 자세로 서 있었다. 사진 속 나는 모든 게 어색했다. 블러셔를 과하게 발라 볼이 빨개져 있었고 억지로 미소를 지은 듯한 표정이었다. 하지만 또 모든 게 좋아 보이기도 했다. 지금보다 앳되고 통통한, 순해 보이는 얼굴이.

언젠가 또 후회할 거야? 사진 속 내가 이런 말을 하는 것 같았다. 지금으로부터 수년이 지난 내 모습을 떠올려 보고 싶었는데 아득하기만 했다.

그저 내가 좀 더 느리게 읽고 쓰길 바라고 좀 더 진중한 자세로 삶을 관조할 수 있기만을 바란다.

짧은 여행의 기록이다.

어쩌면 우리가 원하는 그런 세계는 절대로 찾아오지 않을지도 모른다. 나는 사랑하는 사람과 결혼하지 못할지도 모르고, 이 병은 낫지 않을 수도 있다. 그렇지만 나는 물러서지 않고 이 불안을 모두 떠안겠다. 그리고 정말 우리가 원하는 세계가 오지 않는 것인지 한 번 더 알아보겠다. 이게 현대인이 할 수 있는 최선의 윤리가 아닐까. 자신의 불안을 온몸으로 껴안을 수 있는 용기, 미래에 대한 헛된 약속에 지금을 희생하지 않는 마음, 다시 말해서 성공이냐 실패냐를 떠나 지금 이 순간에 집중하는 태도. -<소설가의 일> 51p

내가 <소설가의 일>에서 유일하게 밑줄을 쳐 놓은 구절이다.