Ein kurzer Rückblick

Der erste Klinikaufenthalt war ein Schnitt durch das gewohnte Gefüge – ein Moment des Stillstands in einem Leben, das bis dahin von Tempo, Verantwortung und reibungslosem Funktionieren geprägt war. In Teil 1 dieser Geschichte war von Markus’ Zusammenbruch die Rede – jenem Augenblick, in dem alles, was ihn trug, plötzlich ins Wanken geriet. Erste Diagnosen wurden gestellt: depressive Episode, Erschöpfungssyndrom, Hinweise auf eine beginnende somatoforme Störung.

Und doch blieb eine leise Unruhe in ihm: War das wirklich alles? War es nur die Psyche – oder ein tieferes, vielleicht körperliches Echo? Markus suchte nach einer greifbaren Ursache, etwas, das sich messen, benennen, behandeln ließ. Auch seine Schwester, sein Bruder, sogar seine Mutter hatten ähnliche Symptome – die familiäre Geschichte wirkte wie ein stilles Muster, das sich durch Generationen zog. Zu deutlich schien die Linie, um sie dem Zufall zuzuschreiben.

Vielleicht war es genau dieser Gedanke, der ihn dazu brachte, seine Erfahrungen niederzuschreiben – nicht als fertige Antwort, sondern als Einladung zum Mitgehen. Eine persönliche Reise, die er teilen möchte – wohl wissend, dass längere Texte nicht jedem leichtfallen. Und doch: Vielleicht liegt gerade zwischen den Zeilen ein Moment des Innehaltens, ein stilles Echo, das den eigenen Takt berührt.

Was nun folgt, ist kein Neuanfang, aber ein Weitergehen. Kein radikaler Schnitt, sondern ein tastender Schritt durch die Zwischenräume des Lebens. Zwischen Klinikfluren, Gesprächskreisen und Spazierwegen entfaltet sich eine andere Art von Bewegung – leiser, innerlicher, wacher.

Dies ist der zweite Teil dieser Geschichte – über das Innehalten zwischen zwei Atemzügen, über leise Wandlungen und das zögernde, aber aufrichtige Lernen, sich selbst wieder zu begegnen.

Licht bricht durch – leise, aber unaufhaltsam.

Nach dem ersten Schock – Ankommen im Klinikalltag

Die ersten Tage in der Klinik verliefen wie durch weichen Nebel. Nach den Eingangsgesprächen, Untersuchungen und Formularen wurde ein Therapieplan erstellt – oder, wie sie es hier nannten: ein Therapiekompass. Für Markus war es das erste Mal, dass jemand einen Plan für ihn machte – und nicht umgekehrt. Bisher war er derjenige gewesen, der Strukturen vorgab, Termine setzte, Strategien entwarf. Jetzt stand da eine Liste: Muskelrelaxation, Musiktherapie, Ergotherapie – gleich mehrfach, Theorie und Praxis. Er konnte wenig damit anfangen.

„Sowas brauchst du doch nicht“, sagte eine vertraute Stimme in ihm, ein alter Reflex. Und doch antwortete er sich selbst: „Das weißt du genauso gut wie ich – aber diesmal lassen wir uns führen.“ Eine leise Kapitulation, ein erstes Einverständnis.

Die Klinik – eingebettet in grüne Ruhe. Zwischen den Gebäuden der Rosengarten, der für Markus zu einem stillen Rückzugsort wurde.

Zwischen Begegnungen und Erkenntnissen

Was ihn mehr reizte, waren die Gruppengespräche und Vorträge. Markus war schon immer ein wissbegieriger Mensch gewesen. Zwischen den sanften Polstern seines Allgemeinwissens hatte er sich oft sicher gefühlt – in Gesprächen, in Meetings, auch in schwierigen Situationen. Seine Sprache war oft doppeldeutig, nicht aus Unaufrichtigkeit, sondern als Schutz. Er war ein Meister der Andeutungen, der Zwischentöne. Jetzt hörte er lieber zu als zu sprechen.

Rückblickend waren es genau diese Gesprächsrunden, die ihm halfen, seine Krankheit überhaupt als solche zu begreifen. Die Worte der anderen fielen manchmal wie Tropfen auf einen Stein – langsam, kaum spürbar, aber stetig.

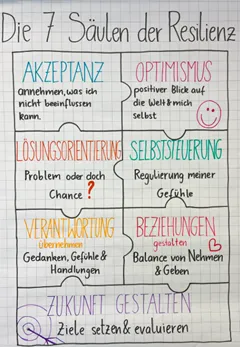

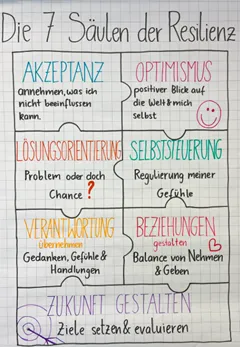

Die 7 Säulen der Resilienz – AKZEPTANZ, OPTIMISMUS, LÖSUNGSORIENTIERUNG, SELBSTSTEUERUNG, VERANTWORTUNG übernehmen, BEZIEHUNGEN gestalten, ZUKUNFT GESTALTEN - Flipchart aus der Psyrena-Gruppe. Worte, die nachhallen.

Er fand schnell Anschluss – mit Mitpatienten, aber auch mit dem Fachpersonal. Seine freundliche, offene Art öffnete Türen, manchmal auch kleine Privilegien. Er konnte denken, ja – manchmal sogar zu schnell. Oder gar nicht. Und wenn das Rauschen kam – dieses undurchdringliche Flirren im Kopf – war alles weg. Als hätte jemand den Strom abgedreht. „Da fehlen Informationen dazwischen“, hatte die Psychologin einmal gesagt. Markus verstand es nicht gleich – aber er erinnerte sich an die Leere, die sich manchmal ausbreitete, wenn er nach Gedanken greifen wollte.

Der Rosengarten und der innere Wandel

So tastete er sich durch diese neue Welt – prüfend, beobachtend. Wie immer versuchte er, Menschen zu lesen. Es war ein altes Muster: „Sag mir, wer du bist, und ich sage dir, wer du wirklich bist.“ Doch dieses Mal war es anders. Die Menschen, die er anfangs innerlich aussortiert hatte, rückten mit der Zeit näher. Nicht weil sie sich verändert hätten – sondern weil er sich veränderte.

Die Gruppenrunden begannen oft mit einem Ritual: jeder sollte seine Tagesform auf einer Skala von -5 bis +5 bewerten. Anfangs empfand er es als albern, fast kindlich. Doch mit der Zeit wurde es ein Fenster – in sich selbst, in andere. Er begann zu spüren, wie viel Wahrheit in diesen schlichten Zahlen stecken konnte. Es waren keine Zahlen – es waren Spiegel.

Der Klinikalltag war erstaunlich ruhig. Viel Freizeit. Und doch blieb wenig Leere. Wegen Corona waren viele Bereiche eingeschränkt – Cafeteria geschlossen, Sporthalle nur sporadisch nutzbar, Ausgänge nur mit Begleitung. Der kleine Kiosk wurde zum sozialen Knotenpunkt. Eine Schlange, die sich langsam über den Flur zog. Geduld war hier eine stille Währung.

Markus streifte oft über das Gelände. Der Rosengarten wurde sein Rückzugsort.

Ein liebevoll gestalteter Naturbereich – angelegt von forensischen Patienten. Was für eine stille Schönheit, dachte er oft. Wie viel Fürsorge in jedem Stein, jeder Bank, jedem Beet.

Hier saß Markus oft – zum Meditieren, zum Zuhören, zum Innehalten. Manchmal allein, manchmal im Gespräch. Immer im Einklang mit dem Moment.

| Manchmal ging er einfach – ohne Ziel, aber mit sich selbst im Schatten. |

Die Klinik lag eingebettet zwischen Weinbergen und einer Bergkette, auf deren Rücken eine alte Burg thronte. Bei klarer Sicht konnte er bis zur Heimat sehen – oder zumindest zu den Kühltürmen, die in der Ferne wie zwei stille Wächter standen.

Markus’ Blick schweifte oft über diese Kulisse – Weinberge, Klinik, Burg. Ein stilles Zusammenspiel von Natur, Geschichte und Genesung.

Markus trug meist Hemd, schwarze Jeans, eine seiner Krawatten – teurer als das Hemd selbst. Es war ein Ausdruck von Haltung, vielleicht auch ein letzter Rest Stolz. Bis man ihn auf einem Klinikgang als Arzt ansprach. Er lachte, freundlich, wie immer – doch innerlich brodelte es: „Lass mich einfach in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich krank bin?“ Ein leiser Wendepunkt. Kurz darauf bat er seine Familie, andere Kleidung mitzubringen.

Er begann zu begreifen, dass Krankheit nicht sichtbar ist. Dass Menschen nicht immer sehen können, was in einem tobt. Und dass er selbst oft Meister darin gewesen war, es zu verbergen.

Knoten lösen – Begegnung mit Helmut

Dann kam Helmut. Ein ehemaliger Patient, der nun als Vertrauensperson arbeitete – Vorträge hielt, Gespräche anbot. Freitags war sein Tag. An einem dieser Freitage war Markus am Boden. Er hatte einen wichtigen Termin verpasst – ein Gruppenvortrag des Chefarztes, für den er sich vorbereitet hatte. Stattdessen saß er in seinem Zimmer, ausgebrannt, leer.

Als er schließlich doch den Saal betrat, spürte er alle Blicke. Gott sei Dank trage ich eine Maske, dachte er. Und doch fühlte er sich nackt. Als er sprechen wollte, blieben die Worte aus. Er zitterte. Tränen liefen. Er blieb sitzen, wie angewurzelt – unfähig, aufzustehen. Eines der peinlichsten Momente seines Leben.

Später sprach Helmut ihn an. Im Rosengarten trafen sie sich zum ersten Mal. Helmut erzählte von seinem eigenen Zusammenbruch. Und Markus hörte – hörte fast sein Leben. Das Gespräch wurde ein Knotenlöser. Fortan wurde jeder Freitag ein kleines Ritual – ein Gespräch, ein Stück Halt.

Schmerzen, die überhört wurden

In seiner Jugend war Markus ein erfolgreicher Ringer. Disziplin, Körperkontrolle, Durchhaltevermögen – all das war ihm früh vertraut. Doch ein Motorradunfall, bei dem er nur Mitfahrer war, setzte seiner sportlichen Laufbahn ein abruptes Ende. Seitdem begleiten ihn Schmerzen – doch Schmerzmittel lehnte er ab. „Der Kopf kann das ausschalten“, sagte er immer.

Gefangen zwischen Stärke und Schmerz – je mehr er ihn unterdrückte, desto tiefer schnitt er ein. | Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Sieben Jahre vor seinem Zusammenbruch dann der nächste Einschnitt: Ein schwerer Mountainbike-Unfall. Schulterverletzung, Bänder gerissen, die Gelenkkapsel zerstört. Die Operation brachte nur vorübergehend Erleichterung – bis ein Sturz die Schmerzen zurückbrachte. Vier Monate später musste die Fixierplatte entfernt werden. Doch die Schmerzen blieben. Und mit ihnen ein wachsendes Defizit an Energie, das Markus nicht wahrhaben wollte.

Sein Beruf ließ keinen Raum für Schwäche. Es gab keine festen Arbeitszeiten, keine Pausen, keine Grenze zwischen Job und Privatleben. Drei bis vier Stunden Schlaf mussten reichen. Morgens war er für die Familie da, doch selbst das wurde von beruflichen Gedanken durchzogen. „Bist du heute im Büro? Wann kommst du?“, wurde zum Standarddialog. Oder: „Morgen bringe ich Gäste mit, ein wichtiger Vertragsabschluss steht an.“ Er funktionierte, weil es keine Alternative gab.

Rückblickend war sein Leben ein permanentes Überstimmen von Schmerz. Sein Gehirn war zu beschäftigt, um ihn wahrzunehmen. Er betäubte ihn mit Tun, mit Tempo, mit Perfektion. Schlafen war ohnehin keine Option – denn der Moment des Aufstehens bedeutete Schmerz.

Die Psychologin brachte es nach zwei Sitzungen, in denen auch seine Frau dabei war, auf eine einfache, aber unerwartete Frage: „Haben Sie sich jemals gefragt, ob Sie genug gearbeitet haben?“

Markus schwieg. Denn zum ersten Mal spürte er, wie sehr die Kindheit ihn auf Leistung geprägt hatte – und wie tief dieser Mechanismus in ihm verwurzelt war.

Schichten, die aufbrechen – Kindheit, Familie, Schmerz

In den Einzelgesprächen mit Psychologen und Psychiater wurde vieles aufgewühlt. Tränen flossen. Immer deutlicher wurde: Die Wurzel lag tiefer. Kindheit. Der frühe Tod des Vaters. Die überforderte Mutter. Die Schläge vom Onkel. Die Narbe auf der Hand vom Schweißen – ein Überbleibsel jener Jahre. Damals wusste Markus: Ich muss hier weg.

Ein Moment der Dunkelheit – und ein stilles Leuchten über alten Erinnerungen.

Einmal, als Jugendlicher, war er einfach verschwunden. Er wollte raus aus diesem Leben. Heute verstand er: Die Flucht war ein Ruf nach Freiheit – nicht von außen, sondern nach innen.

Sein Weg führte ihn später in einen anspruchsvollen Beruf – ein technisches Umfeld, in dem millimetergenaue Präzision gefragt war. Ein kleiner Fehler konnte lebensbedrohliche Folgen haben. 100 % Konzentration, absolute Verantwortung. Funktionieren statt fühlen. Und so hatte er über Jahre gelernt, alles zu kontrollieren – auch sich selbst.

Immer auf Kurs – kontrollierter Blick, geregeltes Tempo, klare Route. Ein Sinnbild seines Alltags im Beruf.

Weitere Erinnerungen kamen hoch. Seine Schwester, die durch ein Hirnaneurysma zum Pflegefall wurde. Der Bruder, der ebenfalls daran verstarb. Die Mutter, die nur wenige Wochen vor seinem Zusammenbruch verstarb. Erbschaftsprobleme mit dem Onkel – dem gleichen, der ihn früher geschlagen hatte. Markus hatte die gesetzliche Betreuung seiner Schwester übernommen, die Betreuung verlangte sich um alles kümmern. Eigentlich hätte er verzichten wollen – zu Gunsten seiner Schwester. Doch als klar wurde, dass die Familie übervorteilt werden sollte, schaltete er einen Anwalt ein.

Der Tod der Mutter – eine Frau, zu der er kaum eine Beziehung hatte – traf ihn dennoch hart. Ein unsichtbares Band riss. Sein Körper zitterte. Er fragte sich: Warum tut das so weh? Warum diese Schuldgefühle, obwohl kaum Nähe da war?

Ein neues Bewusstsein – die kleinen Schritte zählen

Er begann, sich selbst besser zu verstehen – nicht nur als Funktionierender, sondern als Mensch mit Grenzen, mit Brüchen, mit Verletzungen. In den Therapiesitzungen tauchten Worte auf wie Selbstfürsorge, Abgrenzung, Ressourcen. Anfangs klangen sie fremd, fast wie Vokabeln aus einem anderen Leben. Doch langsam wurden sie Teil seines Alltags.

Die Atemübungen, die Achtsamkeitsmeditation, das Tagebuchschreiben – alles wirkte zuerst wie Beschäftigungstherapie. Doch mit der Zeit wurde spürbar, wie sehr die kleinen Dinge halfen, den Tag zu strukturieren. Nicht das große Ziel war entscheidend, sondern der nächste Schritt. Nicht das Warum, sondern das Wie.

Er lernte, sich Pausen zu erlauben. Nicht mehr ständig stark sein zu müssen. Und er lernte, Hilfe anzunehmen – eine der schwersten Übungen für jemanden, der stets der Helfer war.

Beziehungen im Spiegel der Krankheit

Die Krankheit wirkte wie ein Prisma – sie brach das Licht seiner Beziehungen in neue Farben. Er sah Menschen plötzlich anders – und wurde selbst anders gesehen. Freundschaften wurden auf den Prüfstand gestellt. Manche hielten, andere bröckelten. Einige Menschen zogen sich zurück – aus Unsicherheit, aus Überforderung. Andere rückten näher – weil sie ihn nicht als defekt sahen, sondern als ehrlich.

Die Krankheit veränderte nicht nur Markus – sie veränderte auch seine Sicht auf andere. Und ihre Sicht auf ihn. | Bild: Pixabay

Besonders schwer fiel es ihm, der eigenen Familie gegenüber Schwäche zu zeigen. Er hatte so lange alles zusammengehalten, war Ansprechpartner für alle gewesen. Nun musste er sagen: „Ich kann nicht mehr.“ Das war kein Versagen – es war ein Befreiungsschlag.

Rückblick auf frühere Rollen – der innere Antreiber

In vielen Sitzungen sprach er über seine Rollen. Der Verantwortliche. Der Macher. Der Vermittler. Der Retter. Und gleichzeitig: der Verdränger, der Funktionierer, der Selbstvergessene. Immer wieder tauchte das Wort „Antreiber“ auf. Diese inneren Stimmen, die sagten: „Sei stark. Sei perfekt. Mach es allen recht.“

Er begann, diese Stimmen zu hinterfragen. Wessen Stimme sprach da wirklich? War es seine eigene? Oder war es die seiner Mutter, die nie zufrieden war? Die des Onkels, der ihn nie gelten ließ? Die der Lehrer, Vorgesetzten, Gesellschaft? 😔

Diese Auseinandersetzung war schmerzhaft – aber notwendig. Denn nur wer die Stimmen erkennt, kann sie leiser stellen.

Der Abschied naht – ein anderer Blick aufs Leben

Die Tage in der Klinik wurden weniger. Die Entlassung rückte näher. Markus fühlte sich nicht geheilt – aber verändert. Vielleicht ist Heilung auch nicht das Ziel, dachte er. Sondern Verstehen. Annehmen. Neu ausrichten.

Der Weg hinaus – zurück ins Leben, das draußen wartet. Noch unscharf, noch ungewiss. Aber da.

Er saß oft auf der Bank im Rosengarten, blickte auf die Burg, hörte den Wind. In ihm war es leiser geworden. Nicht still – aber klarer. Die Symptome waren nicht verschwunden, aber er verstand sie besser. Sie waren keine Feinde mehr, sondern Boten. Hinweise. Warnlichter.

Er hatte gelernt, besser hinzuhören – nach innen und außen. Die Welt hatte sich nicht verändert, aber sein Blick darauf schon.

Zwischen Entlassung und Alltag

Kurz vor der Entlassung: Gespräche mit dem Sozialarbeiter. Zwei Anträge – Schwerbehinderung und Reha. Doch schon das Ausfüllen brachte ihn an seine Grenzen. Der Kopf rauschte, die Gedanken flatterten. Einfachste Fragen wurden zu Stolpersteinen. Er brauchte Hilfe, einen weiteren Termin.

Die ersten Wochen zu Hause verliefen still. Es war Spätsommer. Die Tage warm, die Nächte kühl. Doch dann kam Post von der Krankenkasse – in sechs Monaten würde er ausgesteuert. Zurück in den Beruf? Undenkbar. Noch viel zu früh. Arbeitslosmeldung. Formulare. Medizinischer Dienst. Wieder Druck. Wieder Unsicherheit.

Zwischen Akte und Mensch: Der Weg zur richtigen Reha

Dann der Bescheid vom Rententräger: Reha bewilligt – aber in einer Suchtklinik. Der Grund: Cannabis als Schmerztherapie. Ein Missverständnis. Erst nach mehreren Gesprächen und Korrekturen wurde klar: Es geht um eine medizinische Reha.

Verwirrung, Zweifel, Kopfschütteln – als wäre der Weg kurz ins Absurde abgebogen. Bild von Franz P. Sauerteig

Etwa sechs Monate nach dem Klinikaufenthalt begann die Reha. In der Zwischenzeit hatte sich Markus gefangen – nicht stabil im klassischen Sinn, aber geerdeter. Die tiefen Einbrüche wurden seltener, fast rhythmisch – besonders mittwochs spürte er, wie der Boden unter ihm zu bröckeln begann. Die Gruppengespräche und Einzeltherapien waren zentral. Intensiver, tiefgründiger – viele der Mitpatienten standen bereits an der Schwelle zur Wiedereingliederung, zum beruflichen Neubeginn.

Auch dort fand Markus seinen Platz. Anders als in der Psychiatrie – aber mit ähnlichen Themen, ähnlichen Gesichtern, ähnlichen Brüchen. Und doch war da ein Gefühl von Aufbruch, ein leiser Schritt Richtung Zukunft.

Die Corona-Maßnahmen waren gelockert. Endlich wieder Bewegung: Sporthalle, Fitnessraum – etwas, das er in der Klinik schmerzlich vermisst hatte. Die körperliche Aktivität half, sich selbst wieder zu spüren – nicht nur als Kopf, sondern als ganzer Mensch.

Dann ein Rückschlag: eine plötzlich auftretende Hautreaktion. Eine Allergie, wie sich herausstellte – verursacht durch ein Medikament mit Spuren von Erdnüssen. Ein erneuter Medikamentenwechsel. Und wieder die Frage: Helfen diese Mittel wirklich – oder betäuben sie nur, was längst gefühlt werden will?

Im Rückblick brachte die Reha keine großen Erkenntnisse. Doch sie hinterließ etwas anderes – eine geschärfte Wahrnehmung für das Kleine, das Unsichtbare. Markus lief häufiger barfuß über die Wiesen, spürte die Erde, umarmte Bäume – erst zögerlich, fast verlegen, später mit stiller Selbstverständlichkeit. Meditation wurde vertieft. Stille bekam Raum.

Ein Streifen Licht am Waldboden – wie ein leiser Hinweis darauf, dass Ruhe manchmal mehr offenbart als Worte.

In der Ergotherapie begann er zu malen. Ein Bild blieb ihm besonders im Gedächtnis: ein Baum, auf der einen Seite voller Früchte, auf der anderen karg und leer. „So fühle ich mich“, sagte er in einer Sitzung. „Früher konnte ich tragen. Heute… nicht mehr so.“

Ein Baum, der spricht – von Fülle und Leere, von Früher und Jetzt.

Die Psychologin hörte zu – mit offenen Ohren, mit offenen Zwischenräumen. Markus fühlte sich gesehen, auch in seinen Pausen, seinen Ungesagtheiten. Die Einzelgespräche fanden wöchentlich statt, doch oft ergab sich zwischendurch ein weiterer Termin – ein Gespräch im richtigen Moment.

Geplant waren fünf Wochen – am Ende wurden es sieben. Die Verlängerung wurde empfohlen, Markus nahm sie dankbar an. Zum Abschied fertigte er für seine Therapeutin ein kleines Mosaik – ein lächelnder Smiley aus bunten Steinen. Ein leiser Dank: fürs Zuhören. Fürs Mitgehen. Fürs Dasein.

Nachwort – ein Weg, der weitergeht

Markus wurde aus der Reha entlassen mit einem klareren Kompass. Nicht für alles – aber für das Wesentliche. Er wusste: Der Weg ist nicht zu Ende. Die Krankheit wird vielleicht bleiben. Aber sie wird nicht mehr alles bestimmen. Er hat Werkzeuge, Strategien, Erfahrungen. Und er weiß jetzt: Es ist keine Schwäche, Hilfe zu brauchen. Es ist Stärke, sie anzunehmen. Er hat gelernt zuzuhören – nicht nur anderen, sondern dem feinen Echo im eigenen Inneren. Dass nicht jede Krise eine Katastrophe ist – sondern manchmal der Anfang von etwas Echtem.

Nicht jeder Weg ist vorgezeichnet – aber innere Klarheit weist die Richtung. | Bild: Pixabay

Und dass es Menschen gibt, die einfach da sind. Die nicht reparieren, aber aushalten. Und dass genau das – das Dasein – heilsam sein kann.

Er ging hinaus in eine Welt, die dieselbe geblieben war – und doch eine andere geworden ist. Denn er war anders geworden.

"Healing is not about restoring what was, but discovering what can be."

„Heilung ist nicht das Wiederherstellen dessen, was war, sondern das Entdecken dessen, was sein kann.“

– Katherine Willis Pershey

Danke, dass du mitgelesen hast.

Wenn dich diese Zeilen berührt haben, bleib gern noch ein Stück auf diesem Weg.

Vielleicht hast du zwischen den Worten etwas von dir selbst entdeckt.

Vielleicht war es nur ein leiser Gedanke, ein warmer Hauch von Verständnis.

Oder einfach das stille Wissen: Auch auf brüchigen Pfaden bist du nicht allein. 🍃

✦ Vorschau Teil 3:

Im nächsten und letzten Teil werde ich von Markus' Weg erzählen, wie er das Schreiben als eine Form der Therapie für sich entdeckte und wie er heute mit den Erfahrungen aus dieser Reise lebt.

➡ Teil 3 folgt in Kürze.

----------⬇️English translation⬇️----------

A Journey Through Life – Part 2: Between Spaces

A brief reflection

The first hospital stay was a rupture in the familiar structure – a moment of stillness in a life shaped until then by speed, responsibility, and seamless functioning. In Part 1 of this story, we spoke of Markus’ breakdown – that moment when everything that had once carried him began to falter. Initial diagnoses were made: depressive episode, burnout syndrome, and signs of an emerging somatoform disorder.

And yet, a quiet unease remained within him: Was that really all? Was it just the mind – or a deeper, perhaps physical echo? Markus searched for a tangible cause, something that could be measured, named, treated. His sister, his brother, even his mother had suffered from similar symptoms – a family history that felt like a silent pattern passed through generations. The line seemed too clear to be mere coincidence.

Perhaps it was this very thought that led him to write down his experiences – not as a conclusive answer, but as an invitation to walk alongside. A personal journey he wishes to share – knowing well that longer texts don’t always come easy. And yet: perhaps, somewhere between the lines, there lies a moment of pause, a quiet echo that touches one's own rhythm.

What follows is not a new beginning, but a continuation. Not a radical cut, but a tentative step through the in-between spaces of life. Between hospital corridors, talking circles, and walking paths, a different kind of movement unfolds – quieter, more inward, more attentive.

This is the second part of the story – about pausing between two breaths, about quiet transformations, and the hesitant but sincere journey of meeting oneself anew.

Light breaks through — quietly, but inevitably.

After the First Shock – Arriving in the Daily Clinic Routine

The first days at the clinic felt like moving through a soft fog. After the initial interviews, examinations, and forms, a therapy plan was created — or as they called it here: a therapy compass. For Markus, it was the first time someone made a plan for him — not the other way around. Until now, he had always been the one setting structures, scheduling appointments, drafting strategies. Now there was a list: muscle relaxation, music therapy, occupational therapy — multiple times, theory and practice. He didn’t know what to make of it.

“You don’t really need that,” said a familiar voice within him — an old reflex. And yet he replied to himself: “You know as well as I do — this time, we let ourselves be guided.” A quiet surrender, a first moment of agreement.

The clinic — nestled in green serenity. Between the buildings, the rose garden became a quiet retreat for Markus.

Between Encounters and Realizations

What intrigued him more were the group talks and lectures. Markus had always been a curious person. Wrapped in the soft cushions of his general knowledge, he often felt secure — in conversations, in meetings, even in difficult situations. His language was often layered, not out of dishonesty, but as protection. He was a master of nuance and undertones. Now, he preferred listening over speaking.

Looking back, it was exactly these group sessions that helped him even begin to recognize his illness for what it was. The words of others sometimes fell like droplets onto stone — slowly, barely noticeable, but steadily.

The 7 Pillars of Resilience — ACCEPTANCE, OPTIMISM, SOLUTION ORIENTATION, SELF-DIRECTION, taking RESPONSIBILITY, shaping RELATIONSHIPS, SHAPING THE FUTURE - flipchart from the Psyrena group. Words that resonate.

He quickly found connection — with fellow patients, but also with the staff. His friendly, open nature opened doors, and sometimes small privileges. He could think — sometimes too fast. Or not at all. And when the static came — that impenetrable buzzing in his head — everything vanished. Like someone had pulled the plug. “There’s missing information in between,” the psychologist had once said. Markus didn’t understand at first — but he remembered the void that sometimes spread when he tried to grasp a thought.

The Rose Garden and the Inner Shift

So he felt his way through this new world — testing, observing. As always, he tried to read people. It was an old pattern: “Tell me who you are, and I’ll tell you who you really are.” But this time, it was different. The people he had initially written off started to grow closer over time. Not because they had changed — but because he had.

Group sessions often started with a ritual: everyone was to rate their daily state on a scale from -5 to +5. At first, he found it silly, almost childish. But over time, it became a window — into himself, into others. He began to sense how much truth could be hidden in those simple numbers. They weren’t just numbers — they were mirrors.

Clinic life was surprisingly calm. Lots of free time. And yet, there was little emptiness. Due to COVID, many areas were restricted — cafeteria closed, gym rarely available, outings only with supervision. The small kiosk became a social hub. A line slowly winding down the hallway. Patience became a silent currency here.

Markus often wandered the grounds. The rose garden became his retreat.

A lovingly designed natural space — created by forensic patients. What a quiet kind of beauty, he often thought. So much care in every stone, every bench, every flowerbed.

This is where Markus often sat — to meditate, to listen, to pause. Sometimes alone, sometimes in conversation. Always in tune with the moment.

| Sometimes he simply walked — with no destination, but with himself in his shadow. |

The clinic was nestled between vineyards and a mountain ridge, topped by an old castle. On clear days, he could see all the way to his hometown — or at least to the cooling towers in the distance, standing like two silent sentinels.

Markus’ gaze often wandered across this scene — vineyards, clinic, castle. A quiet interplay of nature, history, and healing.

Markus usually wore a button-down shirt, black jeans, one of his ties — more expensive than the shirt itself. It was a statement of composure, maybe a final remnant of pride. Until someone in the hallway mistook him for a doctor. He laughed, politely as always — but inside, he boiled: “Just leave me alone. Can’t you see I’m sick?” A subtle turning point. Shortly after, he asked his family to bring different clothes.

He began to understand that illness isn’t visible. That people can’t always see what’s raging inside. And that he himself had often been a master at hiding it.

Untangling Knots – Encounter with Helmut

Then came Helmut. A former patient who now worked as a trusted confidant—he gave lectures, offered conversations. Fridays were his day. On one of those Fridays, Markus was at rock bottom. He had missed an important appointment—a group lecture by the chief physician, one he had actually prepared for. Instead, he sat in his room, burned out, empty.

When he finally entered the hall, he felt all eyes on him. Thank God I’m wearing a mask, he thought. And yet he felt naked. When he tried to speak, no words came. He trembled. Tears ran. He remained seated, frozen—unable to get up. One of the most humiliating moments of his life.

Later, Helmut approached him. They met for the first time in the rose garden. Helmut spoke of his own breakdown. And Markus listened — and almost heard his own life. That conversation became a knot-loosener. From then on, every Friday became a small ritual — a talk, a fragment of support.

Pain That Went Unheard

In his youth, Markus was a successful wrestler. Discipline, body control, endurance – these were second nature to him. But a motorcycle accident, in which he was only a passenger, abruptly ended his athletic career. From that day on, pain became his companion – yet he refused painkillers. “The mind can switch it off,” he always said.

Trapped between strength and pain – the more he suppressed it, the deeper it cut. | Image by Gerd Altmann on Pixabay

Seven years before his breakdown, another turning point: a severe mountain biking accident. Shoulder injury, torn ligaments, a ruptured joint capsule. Surgery brought only temporary relief – until a fall reignited the pain. Four months later, the fixation plate had to be removed. But the pain remained. And with it, a growing depletion of energy that Markus refused to acknowledge.

His job left no room for weakness. No fixed working hours, no real breaks, no separation between work and private life. Three to four hours of sleep had to suffice. In the morning, he was there for his family – yet even those moments were overshadowed by work. "Are you going to the office today? When will you be back?" became standard questions. Or: "Tomorrow, I’m bringing guests. It’s an important contract negotiation." There was no alternative but to function.

Looking back, his life had been a constant drowning out of pain. His mind was too occupied to notice it. He numbed it with action, with speed, with perfection. Sleep was never an option – because waking up meant facing the pain.

After two sessions, with his wife present, the psychologist posed a simple yet unexpected question:

"Have you ever asked yourself if you’ve worked enough?"

Markus fell silent. For the first time, he realized how deeply his childhood had conditioned him for performance – and how profoundly that mechanism was ingrained within him.

Layers Breaking Open – Childhood, Family, Pain

In the one-on-one sessions with psychologists and psychiatrists, many things were stirred up. Tears flowed. It became increasingly clear: the root lay deeper. Childhood. The early death of his father. The overwhelmed mother. The beatings from his uncle. The scar on his hand from welding — a leftover from those years. Back then, Markus knew: I need to get out of here.

A moment of darkness – and a quiet glow over old memories.

Once, as a teenager, he simply disappeared. He wanted to escape that life. Today he understood: The escape was a call for freedom — not from the outside world, but from within.

Later, his path led him into a demanding profession—a technical environment where millimeter - level precision was essential. A small mistake could have life - threatening consequences. 100% concentration, absolute responsibility. Functioning instead of feeling. And so, over the years, he had learned to control everything — even himself.

Always on course – focused gaze, controlled pace, clear route. A metaphor for his everyday professional life.

More memories surfaced. His sister, who became a nursing case after a brain aneurysm. His brother, who died from the same condition. His mother, who passed away just weeks before his breakdown. Inheritance disputes with the uncle — the same one who had once hit him. Markus had taken on the legal guardianship of his sister, which required him to manage everything. He had actually wanted to waive it — in her favor. But when it became clear that the family intended to take advantage, he hired a lawyer.

The death of his mother — a woman with whom he had barely had a relationship — still hit him hard. An invisible bond was torn. His body trembled. He asked himself: Why does this hurt so much? Why this guilt, even though there had been so little closeness?

A New Awareness – The Small Steps Count

He began to understand himself better — not only as someone who functions, but as a person with limits, with fractures, with wounds. In therapy sessions, words began to emerge like self-care, boundaries, resources. At first, they sounded foreign, almost like vocabulary from another life. But slowly, they became part of his everyday life.

The breathing exercises, the mindfulness meditations, journaling — all initially felt like busywork. But over time, it became clear how much these small things helped to structure the day. It wasn’t the big goal that mattered, but the next step. Not the why, but the how.

He learned to allow himself breaks. To not always have to be strong. And he learned to accept help — one of the hardest lessons for someone who had always been the helper.

Relationships in the Mirror of Illness

The illness acted like a prism — it refracted the light of his relationships into new colors. He suddenly saw people differently — and was seen differently himself. Friendships were put to the test. Some held firm, others began to crumble. Some people pulled away — out of insecurity or overwhelm. Others came closer — because they didn’t see him as broken, but as honest.

The illness changed not only Markus—but also his view of others. And their view of him. | Image: Pixabay

It was especially difficult for him to show weakness in front of his own family. He had held everything together for so long, had been the go - to person for everyone. Now he had to say: “I can’t do this anymore”. That wasn’t a failure — it was a liberation.

Looking Back on Old Roles – The Inner Driver

In many sessions, he talked about his roles. The responsible one. The doer. The mediator. The rescuer. And at the same time: the suppressor, the performer, the self-forgetter. Again and again, the word “driver” came up. These inner voices that said: “Be strong. Be perfect. Please everyone.”

He began to question those voices. Whose voice was really speaking there? Was it his own? Or was it his mother’s, who was never satisfied? The uncle’s, who never gave him validation? The teachers’, the bosses’, society’s? 😔

This confrontation was painful —but necessary. Because only those who recognize the voices can turn down their volume.

The Farewell Approaches – A New Perspective on Life

The days in the clinic grew fewer. Discharge was approaching. Markus didn’t feel healed — but changed. Maybe healing isn’t even the goal, he thought. But rather: understanding, acceptance, reorientation.

The way out—back into the life waiting outside. Still blurry, still uncertain. But there.

He often sat on the bench in the rose garden, looked at the castle, listened to the wind. Inside him, things had become quieter. Not silent — but clearer. The symptoms hadn’t disappeared, but he understood them better. They were no longer enemies, but messengers. Signals. Warning lights.

He had learned to listen better — to the inside and the outside. The world hadn’t changed—but his view of it had.

Between Discharge and Everyday Life

Shortly before discharge: conversations with the social worker. Two applications — disability status and rehab. But even filling them out pushed him to his limits. His mind raced, thoughts fluttered. The simplest questions became stumbling blocks. He needed help, another appointment.

The first weeks at home were quiet. It was late summer. The days warm, the nights cool. But then came a letter from the health insurance: in six months, his sick pay would end. Returning to work? Unthinkable. Still far too early. Unemployment registration. Forms. Medical review board. Pressure again. Uncertainty again.

Between Case File and Human Being: The Path to the Right Rehab

Then came the notice from the pension fund: rehab approved — but in an addiction clinic. The reason: cannabis for pain therapy. A misunderstanding. Only after several conversations and corrections did it become clear: this was about a medical rehab.

Confusion, doubt, head-shaking—as if the path had briefly turned absurd. | Image by Franz P. Sauerteig

Rehabilitation, Silence, and the Echo of Change

About six months after his stay at the clinic, rehabilitation began. In the meantime, Markus had found some footing — not stable in the traditional sense, but more grounded. The deep breakdowns became less frequent, almost rhythmic—especially on Wednesdays, he could feel the ground beneath him begin to crumble again. The group sessions and individual therapies were central. More intense, more profound—many fellow patients were already on the threshold of reintegration, preparing for a professional new beginning.

Markus found his place here too. Different than in psychiatry — but with similar themes, similar faces, similar fractures. And yet, there was a quiet sense of departure, a gentle step toward the future.

The COVID-19 restrictions had been eased. Finally, movement again: gym hall, fitness room—something he had sorely missed in the clinic. Physical activity helped him feel himself again — not just as a head, but as a whole human being.

Then came a setback: a sudden skin reaction. An allergy, as it turned out — caused by a medication that contained traces of peanuts. Another medication change. And once again the question arose: Do these pills really help—or do they only numb what wants to be felt?

In retrospect, rehab didn’t bring any great revelations. But it left something else — a sharpened awareness of the small, the unseen. Markus started walking barefoot more often through the meadows, feeling the earth, hugging trees — at first hesitantly, almost sheepishly, later with quiet naturalness. Meditation deepened. Silence found space.

A ray of light on the forest floor – a gentle hint that sometimes, stillness reveals more than words.

In occupational therapy, he began to paint. One image stayed with him: a tree, full of fruits on one side, barren and empty on the other. “That’s how I feel,” he said during one session. “I used to be able to carry. Now… not so much anymore.”

A tree that speaks – of abundance and emptiness, of then and now.

The psychologist listened—with open ears, with open spaces between the words. Markus felt seen, even in his pauses, in what remained unspoken. The individual sessions were held weekly, but often an additional meeting would arise — a conversation at the right moment.

Originally, five weeks were planned—eventually, it became seven. The extension was recommended, and Markus accepted it with gratitude. As a farewell gift, he created a small mosaic for his therapist — a smiling face made of colorful stones. A quiet thank you: for listening. For walking alongside. For simply being there.

Epilogue – A Journey That Continues

Markus left rehab with a clearer compass. Not for everything — but for the essentials. He knew: the journey isn’t over. The illness might stay. But it no longer defines everything. He has tools, strategies, experience. And he now knows: It is not weakness to ask for help — it is strength to accept it.

He has learned to listen — not just to others, but to the soft echo within himself. That not every crisis is a catastrophe — but sometimes, the beginning of something real.

Not every path is predetermined – but inner clarity points the way. | Image: Pixabay

And that there are people who are simply present. Who don’t fix things, but hold space. And that this – being there – can be healing.

He stepped out into a world that remained the same — yet had changed. Because he had changed.

"Healing is not about restoring what was, but discovering what can be."

– Katherine Willis Pershey

Thank you for reading.

If these words touched you, feel free to stay on this path a little longer.

Maybe you discovered something of yourself between the lines.

Maybe it was just a quiet thought, a gentle moment of understanding.

Or simply the silent knowledge: Even on fragile paths, you are not alone. 🍃

✦ Preview Part 3:

In the next and final part, I’ll share how Markus discovered writing as a form of therapy and how he now lives with the experiences from this journey.

➡ Part 3 coming soon.

🟨 About me:

I enjoy writing travel stories – but also about life itself: experiences that move me and thoughts that cross my mind. My texts are a mix of personal impressions, memories, and the small moments that shape everyday life. German is my native language. Supported by AI-powered tools like Nuance Dragon, I’m able to let my thoughts flow freely and create in detail. These texts were originally written in German – for better readability, some passages were linguistically adapted during translation. The photos I share or use in photomontages are – unless otherwise stated – my own.